废墟与新生

这些年走了许多地方,见过太多事,有时心里格外难受。

那些带来战争与饥饿的刽子手,因为掌握着话语权,摇身一变成了真善美的化身;

而那些默默耕耘、真心为普通人的幸福努力的人,反倒被污蔑成魔鬼。

我身边就有不少人,被美式宣传彻底洗脑,想来实在可悲。

伊斯坦布尔

去蓝色清真寺的路上,要穿过一片即将拆迁的区域。

这里曾是安置难民的地方——阿富汗人、伊拉克人、被战争赶到这里,勉强落脚。

可如今房子要拆了,他们又能往哪里去?

废墟里还剩一户没搬。

一个年轻男人探出头,我们隔着街道,互相笑了一下。

他有一头淡金色的卷发,长脸,颧骨很高,鼻子像刀锋般立在脸中央。

不是典型的土耳其长相,或许是中亚人。我没问,默默走了过去。

从清真寺回来,路过周六的旧物集市。摊主许多都是难民,他们把旧衣服、旧电器零零落落地铺在地上,比我在别处见过的都要破旧。

有一家人守着一个小摊:爷爷、父亲、母亲、孩子,坐在马路牙子上。

面前一块布,摆着他们全部的货品——衣服、裤子、破衣架,甚至还有旧内裤和旧袜子。

街边的面包店里,常有老人或小孩走进来,轻声说:

“我很饿,可以给我买个面包吗?”

想给他们买个面包,店主却十分嫌弃,说你如果给他们买面包的话,我的店里难民就会越来越多,打扰我做生意。

盐井

从丽江搭车去拉萨,途经盐井。

这里因千年盐田得名,我住在盐田旁的加达村,三十块一个床位,院子里还有菜地。

主人家管饭,我们点了番茄炒蛋和辣椒炒肉。

番茄和辣椒都是现从地里摘的,格外好吃。

饭后和主人家的公公聊天。

他年轻时当过乡村教师,说自己五岁前只有小名,没有姓——

家里世世代代,都是土司家的农奴。

后来解放军来了,分了土地和牧场,办了扫盲班。

他就在那里读书识字,入了党,教了一辈子书,如今安稳退休。

第二天,我们去了村子附近的温泉小镇。

和老板聊起才知道,这是近年新建的扶贫项目。

类似的还有很多:政府把山里的人迁到山脚下,盖好新房,还给他们找营生。

除了温泉小镇,附近还新开垦许多葡萄田,建了酒厂,有专项资金,也有技术指导。

那些从前在山上放牧的人,现在学着种葡萄、酿葡萄酒。

酿出的酒,被东部沿海的富裕省份买走,日子一点点好起来。

真正的民主,从不是嘴上的人权与正义,而是给人活路、给人尊严、给人一个家。

留言須知:* 欄位為必填,但Email 不會顯現以避免垃圾郵件攻擊。留言時,系統會自動轉換斷行。

除網管外,留言需經後台放行才會出現。絕大多數人留言內容不會有問題,但實務上無法把大家全設為網管,以免誤觸後台重要設定,還請舊雨新知見諒。

2137 則留言。

河南也有春晚

https://youtu.be/xSoEjKNeHUw

https://youtu.be/XJNN6K4l7rc

https://youtu.be/8cVmiKjkWAI

https://youtu.be/xSoEjKNeHUw

https://youtu.be/XJNN6K4l7rc

https://youtu.be/8cVmiKjkWAI

https://www.facebook.com/share/r/1EQwFjMXnS/

告兩岸同胞書(49):人渣黨就是個罪該萬死的賣台犯罪集團

陳真

2026.02.19.

強烈推薦一篇文章如下。

===========

林庭瑤專欄:向美出賣台灣主權,賴清德還要人民幫數鈔?

2026-02-14

風傳媒

林庭瑤

台美協議並非傳統「雙向對等開放」的FTA,而是結合經貿、科技、軍事的「國安型經貿協定」,條文內容彰顯賴清德政府讓渡國家主權的事實。

2026農曆馬年春節前夕,行政院副院長鄭麗君大老遠飛赴華府簽署《台美對等貿易協定》(Agreement on Reciprocal Trade,ART),這份台美協議並非傳統「雙向對等開放」的FTA(自由貿易協定),而是結合經貿、科技、軍事的「國安型經貿協定」,條文內容彰顯賴清德政府讓渡國家主權,高度配合美國政府的國安與經貿戰略。

上次記者會,行政院長卓榮泰說「擊出全壘打」,這次記者會他又說「太感動了」,外帶一杯「珍珠奶茶」助興。卓揆極盡自我吹噓的戲碼中,掩飾不了美國貿易代表署官網上的公告,最重要的條款其實在「經濟與國家安全」章節,台灣為了換取與美國的關稅減免,在多個領域近乎「跪美」承諾與主權讓步。

千呼萬喚始出來:賣國條約圖窮匕見

被封為「難纏的談判對手」鄭麗君,花了長達7600字新聞稿用完成「六大目標」包裝這份極盡奉承美國老大哥的協議,只談對己有利的談判訊息,主力宣傳「15%不疊加」,以及獲得美國232條款最優關稅,淡化美國汽車和農產品對台灣市場的叩關衝擊,絕口不提台灣開放北美野牛肉進口,也絕口不提在食品藥物和汽車審查權力讓給美國政府。這些事實都詳細載明在美國貿易代表署的官方文件。

台灣在《台美對等貿易協定》中,其實把台灣整個跟美國綁在一起,明顯付出了讓渡主權等諸多代價,主要有以下七點:

首先,近乎全面降稅:台灣承諾消除或降低99%關稅障礙,對美國工業與農產品開放市場,包括:汽車與汽車零件、牛肉、豬肉、乳製品、小麥、園藝產品、機械、金屬、醫療產品。如此壓縮了台灣農業保護空間,台灣農業與傳統產業將面臨激烈競爭,未來將大幅減少台灣對美的談判籌碼。

其次,承諾巨額採購:台灣承諾在2025年至2029年間,擴大採購美國商品,總金額高達848億美元。其一是能源採購:購買444億美元的液化天然氣(LNG)與原油 。其二是設備與材料:購買252億美元的電力設備、電網、發電機、儲存設施、海洋設備、煉鋼設備等 。其三是航空器材:購買152億美元的民用飛機與發動機 。如此增加對美經濟綁定,能源更加仰賴美國,對外採購將減少彈性和空間。

大豬小豬落玉盤:萊克多巴胺吃不完

第三,開放農業與食品市場:台灣在食品安全檢驗與市場准入做出重大讓步,也就是全盤接受美國標準,此舉形同將「食品主權」轉為書面承諾。

1、萊克多巴胺標準: 台灣承諾採用國際食品法典(Codex)標準,設定牛肉與豬肉(包含肌肉、脂肪、腎臟、肝臟)的萊克多巴胺殘留容許量(MRL)。但Codex標準其實是美國運作,這個標準仍有很大爭議,迄今歐盟、中國大陸許多國家仍拒絕採用。

2、放寬檢驗程序: 終止對進口牛肉的逐箱檢驗與解凍檢驗程序;終止對豬肉進行100%逐批查驗乙型受體素(瘦肉精)的做法,改依合規紀錄抽檢,不得要求設廠查廠,完全配合美國政府的審查標準。

3、擴大進口項目: 承諾與美方合作完成法規程序,允許美國「北美野牛肉」(Bison)進入台灣市場,這是美國對台施壓開放農產品市場的指標案例。

4、放棄部分名稱保護:台灣承諾不因使用「通用名稱」(以生產地區做為名稱,如帕瑪森乾酪Parmesan、波隆那香腸Bologna等)而限制美國產品進入市場,也就是說,台灣不能完全配合歐盟對地理標示(GI)的嚴格保護要求美國。

日前經濟部擬開放6項美牛雜進口,引起立委反彈,每逢大選便出現的美牛風波再度浮上檯面。(美聯社)

台灣在食品安全檢驗與市場准入做出重大讓步,也就是全盤接受美國標準,此舉形同將「食品主權」轉為書面承諾。。(美聯社)

第四,承認美國標準,讓渡監管主權:台灣在醫療與汽車領域放棄了獨立審查權,直接承認美方認證,把「美規等於台規」,降低技術審查主權,而且強化智慧財產權執法,限制官方對產業的補貼制度。

1、醫療器材與藥品:協定生效六個月內,台灣須接受美國食品藥物管理局(FDA)的核准或上市許可,作為進入台灣市場的充分依據,不再要求額外的重複測試或行銷核准程序。如此將弱化台灣醫藥審查制度,讓美國藥廠佔有優勢,壓縮健保給付與藥價談判空間。

2、汽車標準:接受符合美國聯邦機動車輛安全標準(FMVSS)與排放標準的車輛進口,且不得要求額外檢測程序;同時取消對美規車輛的數量限制(原本上限為每車型75輛),這是典型的「監理主權讓渡」。

相逢何必曾相識:自甘附庸準殖民地

第五,國防預算與經貿主權綁定:這項協議中最重大條款就是在「經濟與國家安全」這個章節。台灣政府罕見在《台美經貿協定》中納入了「國防與安全承諾」,限制自主國防、外交和科技政策的空間。

1、國防預算下限:台灣承諾其年度國防預算將超過GDP的3%,罕見把軍事預算放入經貿協議,赤裸裸向美國表忠。

2、科技排他條款:台灣承諾逐步淘汰來自「受關注國家」(暗指中國)的現有技術,並禁止在關鍵數位基礎設施(如5G/6G網路、海底電纜、雲端系統、港口起重機)中使用這些國家的技術 。

3、出口管制同步:台灣必須調整出口管制規則以與美國保持一致,特別是針對半導體及相關技術的管制。

4、禁止採購核能設備:承諾不向引起國安疑慮的國家購買核反應爐或濃縮鈾。

持續進行性能提升與改良計畫的帕拉丁自走砲,也在本次軍售內容裡。(美聯社)

台灣承諾其年度國防預算將超過GDP的3%,罕見把軍事預算放入經貿協議,赤裸裸向美國表忠。(美聯社)

第六,協助美國「再工業化」與數位服貿限制:

美國商務部長盧特尼克2025年9月就提出「五五分」的構想,即美台晶片產能雙方生產各半。原本「五五分」,後來他改說是「六四分」,四成搬到美國本土,而且是要在川普政府任內辦到。此舉將加速台灣產業空洞化,且將為數眾多的高科技人才源源不絕地輸送到美國。

1、半導體赴美投資:台灣承諾與美國合作建立科學園區,協助美國大幅提升關鍵高科技產業(如半導體、AI、能源)的產能,這意味著台灣企業需增加對美投資,而這就是所「台灣模式」。台灣承諾投資美國的總金額是5000億美元,分成兩部分,一部分是台灣企業自主投資2500億美元(根據《彭博》報導,2500億美元其實就是台積電,1650億元+新增5座廠),另有2500億政府融資信保支持(半導體、ICT供應鏈),總共是5000億元。

2、數位服務稅禁令:台灣承諾不對美國企業徵收數位服務稅,不限制資料跨境傳輸、不要求技術移轉,完全配合美國政府和企業,這才是貨真價實的「黑箱服貿」。

第七,關稅與協議終止條款:條文中載明,如果台灣與「受限國家」(Covered Nation)簽FTA,指的是中國大陸、俄羅斯、北韓和伊朗,美方可終止協議並恢復關稅。這是一個重大戰略限制條款,對台灣的外貿自由度設下紅線。

台灣半導體與科技企業將在美國投資至少2500億美元,這直接影響以台積電為核心的供應鏈。(美聯社)

江州司馬青衫濕:現代敬瑭喪事喜辦

究其實,這份《台美對等關稅協定》是把貿易主權與國安戰略綁在一起,台灣以擴大對美軍購與能源採購、開放萊豬萊牛與野牛市場、接受美方安全規格標準、以及配合美國對中國的科技封鎖,包含提高國防預算作為代價,換取美國的關稅減免與供應鏈安全保障。

行政院副院長鄭麗君想必看過電影《與狼共舞》中「萬牛奔騰」的壯觀場景,當川普政府要把美洲原住民眼中的聖牛,送進台灣的肉品市場、逼台灣人民吞下肚時,可有對得起自己的良心?有膽敢對美方「Say No」的勇氣嗎?

賴清德政府跟美國簽署協議,偏偏選在過年前一天簽署,還拿出珍珠奶茶搏好感,美其名說「要讓人民過好年」,其實是趁著過年期間,擴大政府宣傳力度,大量減少負面批評的聲浪。可見賴政府治國無方,粉飾太平的奥步不少,深深著迷於宣傳戰和話術遊戲,尤其沉醉在阿Q式「喪事喜辦」的氛圍裡。

這個台美協議,並非傳統「雙向對等開放」的FTA,而是高度配合美國國安與經貿戰略的「國安型經貿協議」。台灣對美國99%關稅全降,政府逼人民吞下美國野牛肉,藥品和汽車標準向美國看齊,台灣政府讓渡國家主權,高舉「唯美獨尊」的大旗,幾乎要成為「美國第51州」,賴清德政府竟然還要人民買單?

陳真

2026.02.19.

強烈推薦一篇文章如下。

===========

林庭瑤專欄:向美出賣台灣主權,賴清德還要人民幫數鈔?

2026-02-14

風傳媒

林庭瑤

台美協議並非傳統「雙向對等開放」的FTA,而是結合經貿、科技、軍事的「國安型經貿協定」,條文內容彰顯賴清德政府讓渡國家主權的事實。

2026農曆馬年春節前夕,行政院副院長鄭麗君大老遠飛赴華府簽署《台美對等貿易協定》(Agreement on Reciprocal Trade,ART),這份台美協議並非傳統「雙向對等開放」的FTA(自由貿易協定),而是結合經貿、科技、軍事的「國安型經貿協定」,條文內容彰顯賴清德政府讓渡國家主權,高度配合美國政府的國安與經貿戰略。

上次記者會,行政院長卓榮泰說「擊出全壘打」,這次記者會他又說「太感動了」,外帶一杯「珍珠奶茶」助興。卓揆極盡自我吹噓的戲碼中,掩飾不了美國貿易代表署官網上的公告,最重要的條款其實在「經濟與國家安全」章節,台灣為了換取與美國的關稅減免,在多個領域近乎「跪美」承諾與主權讓步。

千呼萬喚始出來:賣國條約圖窮匕見

被封為「難纏的談判對手」鄭麗君,花了長達7600字新聞稿用完成「六大目標」包裝這份極盡奉承美國老大哥的協議,只談對己有利的談判訊息,主力宣傳「15%不疊加」,以及獲得美國232條款最優關稅,淡化美國汽車和農產品對台灣市場的叩關衝擊,絕口不提台灣開放北美野牛肉進口,也絕口不提在食品藥物和汽車審查權力讓給美國政府。這些事實都詳細載明在美國貿易代表署的官方文件。

台灣在《台美對等貿易協定》中,其實把台灣整個跟美國綁在一起,明顯付出了讓渡主權等諸多代價,主要有以下七點:

首先,近乎全面降稅:台灣承諾消除或降低99%關稅障礙,對美國工業與農產品開放市場,包括:汽車與汽車零件、牛肉、豬肉、乳製品、小麥、園藝產品、機械、金屬、醫療產品。如此壓縮了台灣農業保護空間,台灣農業與傳統產業將面臨激烈競爭,未來將大幅減少台灣對美的談判籌碼。

其次,承諾巨額採購:台灣承諾在2025年至2029年間,擴大採購美國商品,總金額高達848億美元。其一是能源採購:購買444億美元的液化天然氣(LNG)與原油 。其二是設備與材料:購買252億美元的電力設備、電網、發電機、儲存設施、海洋設備、煉鋼設備等 。其三是航空器材:購買152億美元的民用飛機與發動機 。如此增加對美經濟綁定,能源更加仰賴美國,對外採購將減少彈性和空間。

大豬小豬落玉盤:萊克多巴胺吃不完

第三,開放農業與食品市場:台灣在食品安全檢驗與市場准入做出重大讓步,也就是全盤接受美國標準,此舉形同將「食品主權」轉為書面承諾。

1、萊克多巴胺標準: 台灣承諾採用國際食品法典(Codex)標準,設定牛肉與豬肉(包含肌肉、脂肪、腎臟、肝臟)的萊克多巴胺殘留容許量(MRL)。但Codex標準其實是美國運作,這個標準仍有很大爭議,迄今歐盟、中國大陸許多國家仍拒絕採用。

2、放寬檢驗程序: 終止對進口牛肉的逐箱檢驗與解凍檢驗程序;終止對豬肉進行100%逐批查驗乙型受體素(瘦肉精)的做法,改依合規紀錄抽檢,不得要求設廠查廠,完全配合美國政府的審查標準。

3、擴大進口項目: 承諾與美方合作完成法規程序,允許美國「北美野牛肉」(Bison)進入台灣市場,這是美國對台施壓開放農產品市場的指標案例。

4、放棄部分名稱保護:台灣承諾不因使用「通用名稱」(以生產地區做為名稱,如帕瑪森乾酪Parmesan、波隆那香腸Bologna等)而限制美國產品進入市場,也就是說,台灣不能完全配合歐盟對地理標示(GI)的嚴格保護要求美國。

日前經濟部擬開放6項美牛雜進口,引起立委反彈,每逢大選便出現的美牛風波再度浮上檯面。(美聯社)

台灣在食品安全檢驗與市場准入做出重大讓步,也就是全盤接受美國標準,此舉形同將「食品主權」轉為書面承諾。。(美聯社)

第四,承認美國標準,讓渡監管主權:台灣在醫療與汽車領域放棄了獨立審查權,直接承認美方認證,把「美規等於台規」,降低技術審查主權,而且強化智慧財產權執法,限制官方對產業的補貼制度。

1、醫療器材與藥品:協定生效六個月內,台灣須接受美國食品藥物管理局(FDA)的核准或上市許可,作為進入台灣市場的充分依據,不再要求額外的重複測試或行銷核准程序。如此將弱化台灣醫藥審查制度,讓美國藥廠佔有優勢,壓縮健保給付與藥價談判空間。

2、汽車標準:接受符合美國聯邦機動車輛安全標準(FMVSS)與排放標準的車輛進口,且不得要求額外檢測程序;同時取消對美規車輛的數量限制(原本上限為每車型75輛),這是典型的「監理主權讓渡」。

相逢何必曾相識:自甘附庸準殖民地

第五,國防預算與經貿主權綁定:這項協議中最重大條款就是在「經濟與國家安全」這個章節。台灣政府罕見在《台美經貿協定》中納入了「國防與安全承諾」,限制自主國防、外交和科技政策的空間。

1、國防預算下限:台灣承諾其年度國防預算將超過GDP的3%,罕見把軍事預算放入經貿協議,赤裸裸向美國表忠。

2、科技排他條款:台灣承諾逐步淘汰來自「受關注國家」(暗指中國)的現有技術,並禁止在關鍵數位基礎設施(如5G/6G網路、海底電纜、雲端系統、港口起重機)中使用這些國家的技術 。

3、出口管制同步:台灣必須調整出口管制規則以與美國保持一致,特別是針對半導體及相關技術的管制。

4、禁止採購核能設備:承諾不向引起國安疑慮的國家購買核反應爐或濃縮鈾。

持續進行性能提升與改良計畫的帕拉丁自走砲,也在本次軍售內容裡。(美聯社)

台灣承諾其年度國防預算將超過GDP的3%,罕見把軍事預算放入經貿協議,赤裸裸向美國表忠。(美聯社)

第六,協助美國「再工業化」與數位服貿限制:

美國商務部長盧特尼克2025年9月就提出「五五分」的構想,即美台晶片產能雙方生產各半。原本「五五分」,後來他改說是「六四分」,四成搬到美國本土,而且是要在川普政府任內辦到。此舉將加速台灣產業空洞化,且將為數眾多的高科技人才源源不絕地輸送到美國。

1、半導體赴美投資:台灣承諾與美國合作建立科學園區,協助美國大幅提升關鍵高科技產業(如半導體、AI、能源)的產能,這意味著台灣企業需增加對美投資,而這就是所「台灣模式」。台灣承諾投資美國的總金額是5000億美元,分成兩部分,一部分是台灣企業自主投資2500億美元(根據《彭博》報導,2500億美元其實就是台積電,1650億元+新增5座廠),另有2500億政府融資信保支持(半導體、ICT供應鏈),總共是5000億元。

2、數位服務稅禁令:台灣承諾不對美國企業徵收數位服務稅,不限制資料跨境傳輸、不要求技術移轉,完全配合美國政府和企業,這才是貨真價實的「黑箱服貿」。

第七,關稅與協議終止條款:條文中載明,如果台灣與「受限國家」(Covered Nation)簽FTA,指的是中國大陸、俄羅斯、北韓和伊朗,美方可終止協議並恢復關稅。這是一個重大戰略限制條款,對台灣的外貿自由度設下紅線。

台灣半導體與科技企業將在美國投資至少2500億美元,這直接影響以台積電為核心的供應鏈。(美聯社)

江州司馬青衫濕:現代敬瑭喪事喜辦

究其實,這份《台美對等關稅協定》是把貿易主權與國安戰略綁在一起,台灣以擴大對美軍購與能源採購、開放萊豬萊牛與野牛市場、接受美方安全規格標準、以及配合美國對中國的科技封鎖,包含提高國防預算作為代價,換取美國的關稅減免與供應鏈安全保障。

行政院副院長鄭麗君想必看過電影《與狼共舞》中「萬牛奔騰」的壯觀場景,當川普政府要把美洲原住民眼中的聖牛,送進台灣的肉品市場、逼台灣人民吞下肚時,可有對得起自己的良心?有膽敢對美方「Say No」的勇氣嗎?

賴清德政府跟美國簽署協議,偏偏選在過年前一天簽署,還拿出珍珠奶茶搏好感,美其名說「要讓人民過好年」,其實是趁著過年期間,擴大政府宣傳力度,大量減少負面批評的聲浪。可見賴政府治國無方,粉飾太平的奥步不少,深深著迷於宣傳戰和話術遊戲,尤其沉醉在阿Q式「喪事喜辦」的氛圍裡。

這個台美協議,並非傳統「雙向對等開放」的FTA,而是高度配合美國國安與經貿戰略的「國安型經貿協議」。台灣對美國99%關稅全降,政府逼人民吞下美國野牛肉,藥品和汽車標準向美國看齊,台灣政府讓渡國家主權,高舉「唯美獨尊」的大旗,幾乎要成為「美國第51州」,賴清德政府竟然還要人民買單?

我不懂機器人的動作原理,但是,任何一個外行人對於機器人依然會有某種想像。看了春晚的機器人與真人的互動演出,震撼之餘,我幾乎要懷疑它們是不是真人偽裝,真人躲在機器裡頭。

我不懂機器人,但我略知AI一二。以我所熟知的英美分析哲學與認知科學的領域為例,AI顯然遠遠勝過任何一位研究者的既有知識。儘管在概念上來講,AI很難(我不敢說絕不可能)進行原創性研究,但它瞬間能夠生成任何一門學科相當高質量的初級論文。機器人的動作協調與感知,如果再加上AI這顆集人類知識之大全的超級大腦,我不知道絕大部分人將來還能做些什麼工作謀生?不管你是否意識到它的嚴肅性,恐怕都很難豁免於它所帶來的革命性衝擊。

新時代的開端,以一種不可思議的發展速度,奔向一個難以想像、禍福難料的未來。

陳真

2026.02.19.

=============

中國機器人發展到底有多快

良辰/自由撰稿人

還記得去年的央視春晚嗎?那群來自宇樹科技的人形機器人,在舞台上扭著秧歌、揮動手絹,既親切又震撼,讓無數觀眾第一次如此近距離地感受到中國機器人技術的成熟與自信。誰能想到,不過短短一年,今年的春晚舞台上,機器人已不再只是「秧BOT」,而是化身為施展少林拳法、醉拳、雙節棍與長劍的「武BOT」?從秧歌舞到醉拳,從手絹到長棍,這樣的跨越,難道不令人驚嘆:一年時間,中國科技和機器人竟能進化到如此地步?

今年春晚的機器人表演,被視為整場晚會的重頭戲。十餘台宇樹科技的人形機器人,與少林武術學校的真人演員同台演出,踢腿、揮拳、跳馬、後空翻一氣呵成,甚至連講究身法與節奏的醉拳,都能精準演繹。這不僅是動作難度的提升,更是全身協調、時間控制與平衡恢復能力的全面升級。機器人在跌倒後能自行起身,在快速奔跑中完成穿插變陣,這種高動態、高協同的集群控制技術,是全球首次亮相。

當機器人可以在舞台上與真人完成複雜對打動作時,我們是否也該思考:它們未來在工廠、災區、礦井,乃至戰略產業中的協同作業,會是什麼樣貌?

更值得玩味的是,這不只是單一企業的展示。今年春晚共有四家人形機器人公司集體登台,創下品牌集中亮相的新紀錄。從武術節目到語言類小品,機器人首次進入春晚語言類節目與人類演員對戲,這意味著什麼?意味著機器人不再只是冷冰冰的技術展示,而是進入文化敘事與日常生活場景。當科技產品能夠參與情感表達與舞台敘事時,它還只是「硬科技」嗎?還是已經成為一種文化軟實力的象徵?

國際媒體的反應同樣耐人尋味。美國科技媒體稱其「大放異彩」,強調機器人動作比去年更加雜技化與流暢;路透社指出,春晚這一重要舞台展示了中國在開發人形機器人與未來製造方面的努力;德國媒體更直言,這是北京透過春晚展現科技實力與「中國製造」自豪感的軟實力操作。

當外媒不再只是驚嘆,而是開始從產業政策與國家戰略角度解讀春晚節目時,這是否意味著,科技已成為國家形象競爭的核心敘事?

然而,春晚機器人只是冰山一角。去年,一家名為「深度探索」的年輕AI公司,在除夕夜突然推出開源AI——deepseek,短時間內霸榜全球下載第一,引發華爾街震盪。這樣的情節,像不像科技版的「黑天鵝」?而今年,字節跳動又在除夕前推出seedance 2.0自動AI影片導演,讓內容創作的門檻再次被壓低。當AI不僅能寫作、繪圖,還能自動導演影片時,傳統影視產業、廣告產業、內容創作者將如何自處?全球創意產業的版圖,是否正在悄然重畫?

有人會說,中國在晶片製程上起步較晚,仍受制於人。這是事實。但問題是,世界科技的全部,真的只剩下晶片嗎?在人形機器人、人工智慧大模型、集群控制、應用場景落地等領域,中國企業已展現出強大的工程整合能力與商業轉化速度。當軟硬體結合、場景驅動創新成為主流競爭模式時,是否意味著科技競賽已不再只是單點突破,而是系統能力的比拼?

更進一步地問:如果有一天,中國在先進晶片製程上也實現關鍵突破,將完整掌握從底層算力到上層應用的全鏈條能力,世界格局會發生什麼變化?全球科技供應鏈會否重新洗牌?資本市場將如何定價這樣的風險與機會?其他國家又將如何回應?

一年,真的只是一年。從秧歌舞者人到武術大師,從開源AI震動華爾街到AI導演改寫內容產業,這種速度讓人目不暇給。這僅僅是看得見的舞台與產品,還有多少看不見的實驗室突破、產業鏈整合、政策布局正在醞釀?當科技不再只是工程師圈內的話題,而成為春晚舞台上萬眾矚目的主角,我們是否正在見證一個新時代的開場?

或許真正值得思考的,不只是「中國科技有多快」,而是:在這場加速的競賽中,世界準備好了嗎?而我們,又準備好迎接一個由人工智慧與機器人深度參與的未來社會了嗎?

(本文不代表《今日正言》立場。如轉載請註明出處。)

==========

《一個老機械工程生看了中國春晚機器人表演後的心得》(摘要)

文/一個老機械工程生

我為什麼要寫這篇文章。看了大陸春晚的機器人表演,真的感覺很震撼,畢竟關注 "波士頓動力" 多年,一直以為,任何國家,不要說超越,就連追趕都很難。作為台灣聯考時代的機械工程生,我非常清楚,宇樹機器人的成就有多難得。(中略)

現代機器人的先驅,波士頓動力公司,已經可以做到非常複雜的擬人化連續動作。中國央視春晚的宇樹機器人武術表演,與真人的互動,那是真的讓我直呼震撼。(中略)

我想的是,等我變成老人,幫我養老的是機器人,幫我生活起居飲食的是機器人,幫我生活如廁,甚至無法自主大小號時,也是機器人協助,那時的機器人才算得上是生活上的夥伴吧。(中略)

當大陸做出黑神話:悟空,我們還在(麻將)明星三缺一。當中國做出擬人化機器人時,我們還在(麻將)明星三缺一。

在我們技職教育體系逐漸崩壞的當下,詐騙變成新興行業的同時,除了用嘴打架,用腦詐騙,我們還能做什麼?(餘略)

我不懂機器人,但我略知AI一二。以我所熟知的英美分析哲學與認知科學的領域為例,AI顯然遠遠勝過任何一位研究者的既有知識。儘管在概念上來講,AI很難(我不敢說絕不可能)進行原創性研究,但它瞬間能夠生成任何一門學科相當高質量的初級論文。機器人的動作協調與感知,如果再加上AI這顆集人類知識之大全的超級大腦,我不知道絕大部分人將來還能做些什麼工作謀生?不管你是否意識到它的嚴肅性,恐怕都很難豁免於它所帶來的革命性衝擊。

新時代的開端,以一種不可思議的發展速度,奔向一個難以想像、禍福難料的未來。

陳真

2026.02.19.

=============

中國機器人發展到底有多快

良辰/自由撰稿人

還記得去年的央視春晚嗎?那群來自宇樹科技的人形機器人,在舞台上扭著秧歌、揮動手絹,既親切又震撼,讓無數觀眾第一次如此近距離地感受到中國機器人技術的成熟與自信。誰能想到,不過短短一年,今年的春晚舞台上,機器人已不再只是「秧BOT」,而是化身為施展少林拳法、醉拳、雙節棍與長劍的「武BOT」?從秧歌舞到醉拳,從手絹到長棍,這樣的跨越,難道不令人驚嘆:一年時間,中國科技和機器人竟能進化到如此地步?

今年春晚的機器人表演,被視為整場晚會的重頭戲。十餘台宇樹科技的人形機器人,與少林武術學校的真人演員同台演出,踢腿、揮拳、跳馬、後空翻一氣呵成,甚至連講究身法與節奏的醉拳,都能精準演繹。這不僅是動作難度的提升,更是全身協調、時間控制與平衡恢復能力的全面升級。機器人在跌倒後能自行起身,在快速奔跑中完成穿插變陣,這種高動態、高協同的集群控制技術,是全球首次亮相。

當機器人可以在舞台上與真人完成複雜對打動作時,我們是否也該思考:它們未來在工廠、災區、礦井,乃至戰略產業中的協同作業,會是什麼樣貌?

更值得玩味的是,這不只是單一企業的展示。今年春晚共有四家人形機器人公司集體登台,創下品牌集中亮相的新紀錄。從武術節目到語言類小品,機器人首次進入春晚語言類節目與人類演員對戲,這意味著什麼?意味著機器人不再只是冷冰冰的技術展示,而是進入文化敘事與日常生活場景。當科技產品能夠參與情感表達與舞台敘事時,它還只是「硬科技」嗎?還是已經成為一種文化軟實力的象徵?

國際媒體的反應同樣耐人尋味。美國科技媒體稱其「大放異彩」,強調機器人動作比去年更加雜技化與流暢;路透社指出,春晚這一重要舞台展示了中國在開發人形機器人與未來製造方面的努力;德國媒體更直言,這是北京透過春晚展現科技實力與「中國製造」自豪感的軟實力操作。

當外媒不再只是驚嘆,而是開始從產業政策與國家戰略角度解讀春晚節目時,這是否意味著,科技已成為國家形象競爭的核心敘事?

然而,春晚機器人只是冰山一角。去年,一家名為「深度探索」的年輕AI公司,在除夕夜突然推出開源AI——deepseek,短時間內霸榜全球下載第一,引發華爾街震盪。這樣的情節,像不像科技版的「黑天鵝」?而今年,字節跳動又在除夕前推出seedance 2.0自動AI影片導演,讓內容創作的門檻再次被壓低。當AI不僅能寫作、繪圖,還能自動導演影片時,傳統影視產業、廣告產業、內容創作者將如何自處?全球創意產業的版圖,是否正在悄然重畫?

有人會說,中國在晶片製程上起步較晚,仍受制於人。這是事實。但問題是,世界科技的全部,真的只剩下晶片嗎?在人形機器人、人工智慧大模型、集群控制、應用場景落地等領域,中國企業已展現出強大的工程整合能力與商業轉化速度。當軟硬體結合、場景驅動創新成為主流競爭模式時,是否意味著科技競賽已不再只是單點突破,而是系統能力的比拼?

更進一步地問:如果有一天,中國在先進晶片製程上也實現關鍵突破,將完整掌握從底層算力到上層應用的全鏈條能力,世界格局會發生什麼變化?全球科技供應鏈會否重新洗牌?資本市場將如何定價這樣的風險與機會?其他國家又將如何回應?

一年,真的只是一年。從秧歌舞者人到武術大師,從開源AI震動華爾街到AI導演改寫內容產業,這種速度讓人目不暇給。這僅僅是看得見的舞台與產品,還有多少看不見的實驗室突破、產業鏈整合、政策布局正在醞釀?當科技不再只是工程師圈內的話題,而成為春晚舞台上萬眾矚目的主角,我們是否正在見證一個新時代的開場?

或許真正值得思考的,不只是「中國科技有多快」,而是:在這場加速的競賽中,世界準備好了嗎?而我們,又準備好迎接一個由人工智慧與機器人深度參與的未來社會了嗎?

(本文不代表《今日正言》立場。如轉載請註明出處。)

==========

《一個老機械工程生看了中國春晚機器人表演後的心得》(摘要)

文/一個老機械工程生

我為什麼要寫這篇文章。看了大陸春晚的機器人表演,真的感覺很震撼,畢竟關注 "波士頓動力" 多年,一直以為,任何國家,不要說超越,就連追趕都很難。作為台灣聯考時代的機械工程生,我非常清楚,宇樹機器人的成就有多難得。(中略)

現代機器人的先驅,波士頓動力公司,已經可以做到非常複雜的擬人化連續動作。中國央視春晚的宇樹機器人武術表演,與真人的互動,那是真的讓我直呼震撼。(中略)

我想的是,等我變成老人,幫我養老的是機器人,幫我生活起居飲食的是機器人,幫我生活如廁,甚至無法自主大小號時,也是機器人協助,那時的機器人才算得上是生活上的夥伴吧。(中略)

當大陸做出黑神話:悟空,我們還在(麻將)明星三缺一。當中國做出擬人化機器人時,我們還在(麻將)明星三缺一。

在我們技職教育體系逐漸崩壞的當下,詐騙變成新興行業的同時,除了用嘴打架,用腦詐騙,我們還能做什麼?(餘略)

台灣也有春晚。我無語問蒼天。

https://youtu.be/0XEAZb9h1gk?si=k1cSWknOxGvOpElC

https://youtu.be/0XEAZb9h1gk?si=k1cSWknOxGvOpElC

告台灣同胞書(155):我有可能對人渣黨依然心存憐憫嗎?

陳真

2026.2.17.

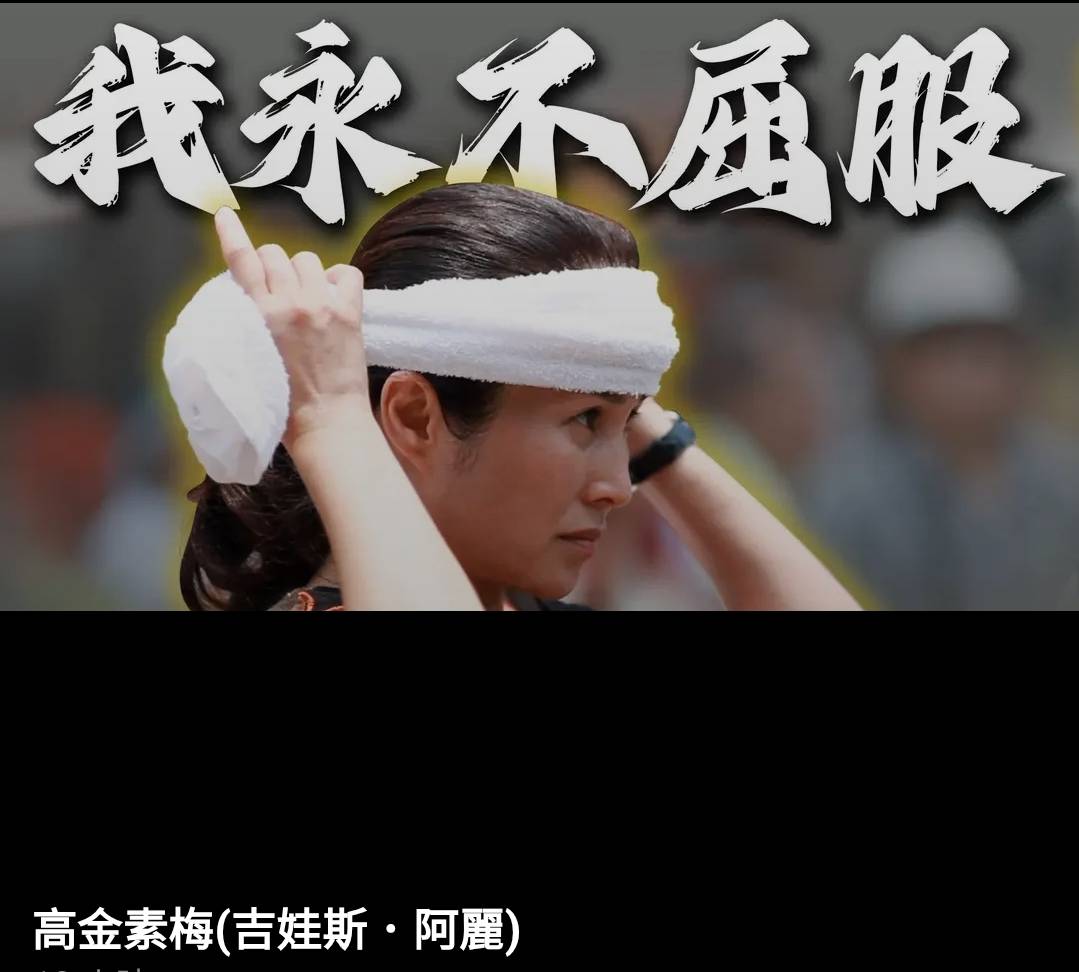

離開政壇或已過世的不算,高金素梅可以說是台灣政壇上唯一一個真正純粹為理想奮鬥的政治人物,一個真正意義上的理想主義者。任何對台灣政治稍有了解的人都沒法否認這一點。她乾淨、清廉、低調、謙虛、勇敢、正直、善良、無私,出於利他精神,長年奮鬥不懈,無怨無悔。

骯髒齷齪貪婪邪惡到極點的人渣黨,竟然對她下毒手,這基本上就是在挑戰人性良善的基本底線。我想,我不會再去投票了,因為意義不大。台灣所面臨的處境,事實上只能依靠非體制性的力量來改變,選舉只是自欺欺人。

至於人渣黨,如果真有他們應有下場到來的那一天,我大概也不會對這群無惡不作無所不貪的歹徒有什麼出於 "同樣身為人類" 的基本憐憫。

有位哲學家提出一個想法,平常人們彼此之間有親疏遠近,有各種差異、歧見、衝突與評價的不同,但是,當一個人承受某種巨大痛苦時,在那ㄧ瞬間,我們往往就不再計較那些差異了,而只想到對方終究是個 "人",於是對他產生憐憫。

我過去也很認同這樣的想法,就如沈從文所說,當戰爭ㄧ來,平常人與人那些不愉快的小疙瘩就被抹平了,不見了。但我越來越懷疑,人渣黨這些萬惡不赦的歹徒,如果哪天得到報應,押赴刑場,我是不是還能夠對他們心存憐憫?

數十年來,人渣黨幾乎消耗殆盡我對 "人性皆善" 的基本信念。隨著年歲增長,我發現,原來人確實有可能僅僅為了自身的權位與利益而傷害世人,泯滅所有基本良善與是非的基本底線,不惜顛倒善惡黑白,不惜出賣同胞,不惜犧牲眾人福祉,而且還能好話說盡卻壞事做絕。

陳真

2026.2.17.

離開政壇或已過世的不算,高金素梅可以說是台灣政壇上唯一一個真正純粹為理想奮鬥的政治人物,一個真正意義上的理想主義者。任何對台灣政治稍有了解的人都沒法否認這一點。她乾淨、清廉、低調、謙虛、勇敢、正直、善良、無私,出於利他精神,長年奮鬥不懈,無怨無悔。

骯髒齷齪貪婪邪惡到極點的人渣黨,竟然對她下毒手,這基本上就是在挑戰人性良善的基本底線。我想,我不會再去投票了,因為意義不大。台灣所面臨的處境,事實上只能依靠非體制性的力量來改變,選舉只是自欺欺人。

至於人渣黨,如果真有他們應有下場到來的那一天,我大概也不會對這群無惡不作無所不貪的歹徒有什麼出於 "同樣身為人類" 的基本憐憫。

有位哲學家提出一個想法,平常人們彼此之間有親疏遠近,有各種差異、歧見、衝突與評價的不同,但是,當一個人承受某種巨大痛苦時,在那ㄧ瞬間,我們往往就不再計較那些差異了,而只想到對方終究是個 "人",於是對他產生憐憫。

我過去也很認同這樣的想法,就如沈從文所說,當戰爭ㄧ來,平常人與人那些不愉快的小疙瘩就被抹平了,不見了。但我越來越懷疑,人渣黨這些萬惡不赦的歹徒,如果哪天得到報應,押赴刑場,我是不是還能夠對他們心存憐憫?

數十年來,人渣黨幾乎消耗殆盡我對 "人性皆善" 的基本信念。隨著年歲增長,我發現,原來人確實有可能僅僅為了自身的權位與利益而傷害世人,泯滅所有基本良善與是非的基本底線,不惜顛倒善惡黑白,不惜出賣同胞,不惜犧牲眾人福祉,而且還能好話說盡卻壞事做絕。

大年初一,我推薦大家關心時局之餘,若想放鬆可看成龍的老電影,這十幾年來的成龍電影,作為成龍粉絲我個人仍覺不錯,尤其他越老越會演戲,表演相當自然(台灣演員最大的問題是不自然、刻意、矯情、煽情,如老一輩陳搏正那樣自然的演員非常少了),但看來大家普遍懷念的是他早期、中期作品,去年他和梁家輝主演的《捕風追影》倒是較多人點贊的晚期作品。所謂晚期?1954年出生的他仍健在且活躍的啊,今年春節在大陸有賀歲片《熊貓計劃2》,很多博主預估票房是六部賀歲片的倒數第一或第二,但我若人在大陸我肯定要看。我愛挺成龍的電影。

話說成龍有兩個重要名言流傳至今,笑駡至今。一個是1999年「我犯了全天下男人犯的錯誤。」2004年兩顆子彈發生後「臺灣選舉是個大笑話」。前者,不是女權派的人也扶額笑說他欠罵,差別只在女權派永遠罵到今天,也傳給新一代兩岸三地(或全華人圈)的女權派。後者,很多台人笑說這話沒毛病,但綠營與之結仇至今。當時這句特別震撼的原因之一是大家不知道他原來一直關注臺灣政局,此前他對臺灣政局沒講過任何話,儘管大家都知他太太就是咱臺灣姑娘林鳳嬌。當年他的發言有種忍無可忍、看不下去、非要講點話的震撼感。在我看,固然1999年「全天下」失言找挨駡事件使他整個慌了,卻也讓他從中歷練出強大心志,所以04年那次並不是失言也不是脫口而出,他沒在怕的,以不慍不火的理性悠悠道出這句。

本文的重點是,我要來推薦一部張婉婷執導的成龍家史的紀錄片(以成龍的國民黨特務父親作主角),涵蓋兩岸三地的現當代史,這部相當好看,為此前陣子我寫了一篇貼在大陸平臺,容後附上連結。在此我貼上有關這部紀錄片的介紹。

◎2003年张婉婷执导的成龙家族纪录片《龙的深处》,曲折离奇,情味饱满:

https://www.bilibili.com/video/BV131bvz6ELZ/

解说:成龙的父母经历传奇。父亲房道龙(1914-2008)最早的祖籍是山东烟台,年少来到安徽芜湖,此后长期自称籍贯和老家在芜湖,但看来他对山东仍有很高的认同情感,在香港时绰号老山东。芜湖人自古至今都常跑南京谋生,他年轻在南京和国民党混上,起初是顾祝同将军的勤务队一员,但因一次出错被免职。抗战年头因故被日军抓捕,亲眼看到两个同伴被砍头。后命大,幸免于难。旁白谈到南京大屠杀,有张配图其实不是这场悲惨事件的照片,而是一张重庆大隧道惨案的照片(日机轰炸重庆,一次群众躲在安全不良的防空洞,造成大规模窒息、踩踏),虽然这也和抗日有关。后来旁白讲到解放战争快打到上海,当时房道龙和爱人就在上海,因身份问题深怕红色到来,搭火车逃到港澳。此时讲到红色威胁,配的影像却是蓝营上海撤退前夕在街头大量处决红色志士。这里配的影像错了,我必须指出。

成龙母亲也是芜湖人。名叫陈月荣。第一任老公在芜湖死于日军空袭。这使她独自带两个女娃生活。1947年房道龙的第一任妻子病逝后,则是留下两个儿子,房来到上海谋生。房陈两人是在上海相识,等于都是「第二春」。陈此时期成了江湖大姐。换言之一个回去蓝营当特务警察之类的职务,一个则是有点黑社会豪侠作风。我从纪录片两个女儿的受访来推断,陈好像把两个女儿带到上海,但房的两个儿子留在芜湖。

两人结婚大致是1951年左右来到香港后。两人因逃难都没法把儿女带到香港。房和前妻的两个儿子一直住在芜湖,片中二子有不少访谈,直到几十年后和爸爸在广州相见,某一年爸爸也去了芜湖。母亲在改开前后把其中一个女儿接到澳洲陪伴(我从片中推断的)。

为何会到澳洲?房道龙在香港经人介绍去了美国领事馆当杂役,从不会烧菜变成当厨子(对照其他访谈的成龙说法最初似是前往法国领事馆,可能后来转到美国领事馆)。陈月荣则帮人洗衣服啥的,成天有洗不完的衣服。1954年成龙出生,两人因穷困本考虑将成龙送养,想想还是算了。成龙七八岁左右进入于占元的京班,签约十年。此时期美国领事调往澳洲,爸妈跟着去了澳洲,美方人员不允小孩随行,爸爸才决定把他交给京剧班养大和学艺。成龙在戏班里主要学文武花脸,这是他后来唱歌嗓子还行的主因,身手打下基础自不待言,后来先当电影武行。

李小龙猝逝后,香港影坛试图延续武打片,试了不少片、不少人都颇失败。这段时期成龙尝试从「臭武行」(他不少访谈中常这样说)改当主角,起初不顺利,票房很差。恰巧一次赌牌九输了,导致过年七天形同没饭吃,幸好母亲从澳洲汇款来港。妈妈省吃俭用,将洋人给的小费一文一文存下来。当时打越洋电话给母亲是排队打的,成龙这些笑谈并非出自以上两个视频,而是别的访谈提及。此后成龙再也不沾赌。干脆,成龙也跑去澳洲工作了一段时间,在餐厅、酒店之类的地方谋生。纪录片中,往昔澳洲的华人上司和同事笑谈成龙人缘好,爱搞笑。某一天,经纪人联络成龙,希望他回香港再试一次。这是他人生重要转折。

这部纪录片号称拍了三年,2003年出品,此时陈月荣已逝,片子拍完的五年后房道龙过世。后来2015年有部房陈二人的电影改编作品,刘青云,秦海璐、汤唯主演。导演也是张导。

纪录片的缘起,从某个访谈来看(2010鲁豫的访谈中),乃因媒体两度刊出成龙的爸爸应该姓房才对。成龙狐疑问了爸爸两次,房都说以后找机会好好跟你说。在此之前成龙一直以为自己是父母独子,不知自己有两个同父异母的哥哥、两个同母异父的姐姐,也不知父母都是二婚。一次在车内,房说我怕我要过世了,当下表示想谈秘密。成龙直觉兹事体大,忙说,你先别讲,等等我和伙伴要开会,我们稍后好好坐下来谈。开会时,成龙提议让爸爸直接在镜头前讲,问张婉婷拍不拍?张说要,房也表示接受。所以纪录片中房在谈秘辛时,成龙为何一副吃瓜的神情,因他本人也是第一次听。张导拍了拍,对成龙表示我想拍下去,成龙说好啊我也想知道完整的事。于是张导才又走访芜湖、澳洲等地采访成龙的兄姐。

片中,房讲了自己来历特殊种种,譬如提到蓝营特wu头子戴笠搭飞机撞山(此处字幕有错;本片夹杂普通话、粤语,字幕翻译常有点错误,观众对历史常识和语言能力都必须具备才更能看懂,但常识不足仍值得看)。总之房来港后为了安全,改名陈志平。成龙本名陈港生。在爸爸讲故事前不知自己并不姓陈。成龙自是艺名。纪录片出来时,成龙没去芜湖看过两个哥哥,只有爸爸去过。好几年后成龙才回去认祖归宗,改回姓房,叫房仕龙,并和两位老哥哥相见。成龙自己也老了当然。 而两个姐姐,从纪录片推断之前成龙似早已见过,至少来澳洲那位大概率见过。陈月荣的二女儿在澳洲照顾已生病衰老的妈妈。

成龙妈妈在纪录片中已罹患老人痴呆,成龙逗她开心时,她说了悄悄话,片中没讲说了啥,成龙没告诉观众,疑似谎称妈妈想起一首歌啥的。过几年后的访谈,成龙提到妈妈因久病用粤语告诉他放我走吧,让我死吧,成龙顿时听了感伤。但我不确定是不是纪录片中妈妈的原句或是妈妈在另一个场合说的。

成龙红遍亚洲后(精准来说是东亚、东南亚),几度和好莱坞合作失利,但在美国拍片期间和邓丽君相识,短暂交往。这件事在1995年邓丽君(1953~1995)42岁因气喘猝逝后才得到成龙亲口印证,此前坊间不知道。 在好莱坞失利后成龙把重心放在香港(其实也没不重视香港过,片子一直出),83年推出《A计画》后更火。后来85年《警察故事》持续火烫。这段期间也拍过《重案组》相当好看,本片其中的台湾黑道情节是来台北万华拍摄。92年《警察故事3》和93年《重案组》是连庄金马影帝。

A计画和警察故事两个系列我当年都在戏院看的,全场高燃,炸翻全场观众。重案组上映的年月份,我正好人在法国旅游没赶上,93年七月。A计画第一集最后大战罗三炮,我对戏院中如痴如醉的气氛仍有印象。警察故事首集,有一段不肖律师和成龙的法庭戏,印象也很深,这部文武戏都好看,且还包括喜剧人物骠叔(三集都好笑),全场笑歪。这些都是1980到90年代的事。

1996年成龙再闯好莱坞,这次凭借红番区爆火了,一跃成国际巨星。这片95年一月在亚洲上映,96年二月美国上映。

1999年爆发绯闻,丑闻。小龙女事件。成龙一句很糙的话遭骂翻。回顾他当年的面相、气色、造型(长发)确实有点浊气。重点不是长发而是整个人有点玩物丧志且糜烂的浊气。这次事件使他做了相当的反思和成长(03年鲁豫访谈可发现)。

04年某岛发生「两颗子弹」事件,蓝绿高度对立,成龙忍不住公开发言,表示台湾的选举是一场大笑话。此后在台湾遭绿色攻击至今。加上不到几年后有一次说香港该管一管,也挨了某派的港人骂。我个人认为台港的声音多少影响了大陆,使大陆观众开始爱批评成龙的电影没以前好。尽管这些大陆的批评声音跟政治看似无关,但仍导致观众们「不敢」太夸成龙,很想挑毛病。当然这不表示成龙的电影就不该批评,成龙确实没有昔日席卷票房的威风或者是电影不够好看了(不是整部片好看,或觉得可不进戏院或少看一两部无妨),然而我个人观察台港舆论对大陆有潜在影响力。简言之这是慕港台的风气发挥潜在影响,个人看法。2017年开始则是白左全球风潮延续至今,影响也大,使成龙成男性负面人物。

成龙是我心中的电影大师,他有点像网球大师德约科维奇虽然老了很难再夺第25冠,然而德约已经够强大了,前几天在澳网决赛饮恨,1-0后连失三盘,第四盘还缠斗到本有机会追平。成龙不断尝试推陈出新、自我突破以延续影龄,这股精神相当可佩。去年2024捕风追影好看极了。2025过家家,我目前还没机会看,超想看。

感觉成龙还可活很久,且会继续带来好作品。但我先把我看过的视频整理出来吧。我希望大家得空先看。除了成龙的成就太伟大,还希望促成一个不大可能达到的想法:透过成龙的平民气味,或许可矫正文青的脑袋。很难我知道。但仍必须尝试。2026.2月3日.

全文:大陆豆瓣平台链接(包括纪录片介绍、鲁豫两次精彩长时间专访成龙介绍)

https://www.douban.com/topic/474994399/?_spm_id=MTUwMjc4MDU3

成龙在「可凡倾听」节目曾笑谈自己是「大老粗」,但从以上这三条视频,我看他算粗中有细的人,一直在成长中涤去直男糙性,尤其前两条最值得看,这说过了。我推荐大家看。

話說成龍有兩個重要名言流傳至今,笑駡至今。一個是1999年「我犯了全天下男人犯的錯誤。」2004年兩顆子彈發生後「臺灣選舉是個大笑話」。前者,不是女權派的人也扶額笑說他欠罵,差別只在女權派永遠罵到今天,也傳給新一代兩岸三地(或全華人圈)的女權派。後者,很多台人笑說這話沒毛病,但綠營與之結仇至今。當時這句特別震撼的原因之一是大家不知道他原來一直關注臺灣政局,此前他對臺灣政局沒講過任何話,儘管大家都知他太太就是咱臺灣姑娘林鳳嬌。當年他的發言有種忍無可忍、看不下去、非要講點話的震撼感。在我看,固然1999年「全天下」失言找挨駡事件使他整個慌了,卻也讓他從中歷練出強大心志,所以04年那次並不是失言也不是脫口而出,他沒在怕的,以不慍不火的理性悠悠道出這句。

本文的重點是,我要來推薦一部張婉婷執導的成龍家史的紀錄片(以成龍的國民黨特務父親作主角),涵蓋兩岸三地的現當代史,這部相當好看,為此前陣子我寫了一篇貼在大陸平臺,容後附上連結。在此我貼上有關這部紀錄片的介紹。

◎2003年张婉婷执导的成龙家族纪录片《龙的深处》,曲折离奇,情味饱满:

https://www.bilibili.com/video/BV131bvz6ELZ/

解说:成龙的父母经历传奇。父亲房道龙(1914-2008)最早的祖籍是山东烟台,年少来到安徽芜湖,此后长期自称籍贯和老家在芜湖,但看来他对山东仍有很高的认同情感,在香港时绰号老山东。芜湖人自古至今都常跑南京谋生,他年轻在南京和国民党混上,起初是顾祝同将军的勤务队一员,但因一次出错被免职。抗战年头因故被日军抓捕,亲眼看到两个同伴被砍头。后命大,幸免于难。旁白谈到南京大屠杀,有张配图其实不是这场悲惨事件的照片,而是一张重庆大隧道惨案的照片(日机轰炸重庆,一次群众躲在安全不良的防空洞,造成大规模窒息、踩踏),虽然这也和抗日有关。后来旁白讲到解放战争快打到上海,当时房道龙和爱人就在上海,因身份问题深怕红色到来,搭火车逃到港澳。此时讲到红色威胁,配的影像却是蓝营上海撤退前夕在街头大量处决红色志士。这里配的影像错了,我必须指出。

成龙母亲也是芜湖人。名叫陈月荣。第一任老公在芜湖死于日军空袭。这使她独自带两个女娃生活。1947年房道龙的第一任妻子病逝后,则是留下两个儿子,房来到上海谋生。房陈两人是在上海相识,等于都是「第二春」。陈此时期成了江湖大姐。换言之一个回去蓝营当特务警察之类的职务,一个则是有点黑社会豪侠作风。我从纪录片两个女儿的受访来推断,陈好像把两个女儿带到上海,但房的两个儿子留在芜湖。

两人结婚大致是1951年左右来到香港后。两人因逃难都没法把儿女带到香港。房和前妻的两个儿子一直住在芜湖,片中二子有不少访谈,直到几十年后和爸爸在广州相见,某一年爸爸也去了芜湖。母亲在改开前后把其中一个女儿接到澳洲陪伴(我从片中推断的)。

为何会到澳洲?房道龙在香港经人介绍去了美国领事馆当杂役,从不会烧菜变成当厨子(对照其他访谈的成龙说法最初似是前往法国领事馆,可能后来转到美国领事馆)。陈月荣则帮人洗衣服啥的,成天有洗不完的衣服。1954年成龙出生,两人因穷困本考虑将成龙送养,想想还是算了。成龙七八岁左右进入于占元的京班,签约十年。此时期美国领事调往澳洲,爸妈跟着去了澳洲,美方人员不允小孩随行,爸爸才决定把他交给京剧班养大和学艺。成龙在戏班里主要学文武花脸,这是他后来唱歌嗓子还行的主因,身手打下基础自不待言,后来先当电影武行。

李小龙猝逝后,香港影坛试图延续武打片,试了不少片、不少人都颇失败。这段时期成龙尝试从「臭武行」(他不少访谈中常这样说)改当主角,起初不顺利,票房很差。恰巧一次赌牌九输了,导致过年七天形同没饭吃,幸好母亲从澳洲汇款来港。妈妈省吃俭用,将洋人给的小费一文一文存下来。当时打越洋电话给母亲是排队打的,成龙这些笑谈并非出自以上两个视频,而是别的访谈提及。此后成龙再也不沾赌。干脆,成龙也跑去澳洲工作了一段时间,在餐厅、酒店之类的地方谋生。纪录片中,往昔澳洲的华人上司和同事笑谈成龙人缘好,爱搞笑。某一天,经纪人联络成龙,希望他回香港再试一次。这是他人生重要转折。

这部纪录片号称拍了三年,2003年出品,此时陈月荣已逝,片子拍完的五年后房道龙过世。后来2015年有部房陈二人的电影改编作品,刘青云,秦海璐、汤唯主演。导演也是张导。

纪录片的缘起,从某个访谈来看(2010鲁豫的访谈中),乃因媒体两度刊出成龙的爸爸应该姓房才对。成龙狐疑问了爸爸两次,房都说以后找机会好好跟你说。在此之前成龙一直以为自己是父母独子,不知自己有两个同父异母的哥哥、两个同母异父的姐姐,也不知父母都是二婚。一次在车内,房说我怕我要过世了,当下表示想谈秘密。成龙直觉兹事体大,忙说,你先别讲,等等我和伙伴要开会,我们稍后好好坐下来谈。开会时,成龙提议让爸爸直接在镜头前讲,问张婉婷拍不拍?张说要,房也表示接受。所以纪录片中房在谈秘辛时,成龙为何一副吃瓜的神情,因他本人也是第一次听。张导拍了拍,对成龙表示我想拍下去,成龙说好啊我也想知道完整的事。于是张导才又走访芜湖、澳洲等地采访成龙的兄姐。

片中,房讲了自己来历特殊种种,譬如提到蓝营特wu头子戴笠搭飞机撞山(此处字幕有错;本片夹杂普通话、粤语,字幕翻译常有点错误,观众对历史常识和语言能力都必须具备才更能看懂,但常识不足仍值得看)。总之房来港后为了安全,改名陈志平。成龙本名陈港生。在爸爸讲故事前不知自己并不姓陈。成龙自是艺名。纪录片出来时,成龙没去芜湖看过两个哥哥,只有爸爸去过。好几年后成龙才回去认祖归宗,改回姓房,叫房仕龙,并和两位老哥哥相见。成龙自己也老了当然。 而两个姐姐,从纪录片推断之前成龙似早已见过,至少来澳洲那位大概率见过。陈月荣的二女儿在澳洲照顾已生病衰老的妈妈。

成龙妈妈在纪录片中已罹患老人痴呆,成龙逗她开心时,她说了悄悄话,片中没讲说了啥,成龙没告诉观众,疑似谎称妈妈想起一首歌啥的。过几年后的访谈,成龙提到妈妈因久病用粤语告诉他放我走吧,让我死吧,成龙顿时听了感伤。但我不确定是不是纪录片中妈妈的原句或是妈妈在另一个场合说的。

成龙红遍亚洲后(精准来说是东亚、东南亚),几度和好莱坞合作失利,但在美国拍片期间和邓丽君相识,短暂交往。这件事在1995年邓丽君(1953~1995)42岁因气喘猝逝后才得到成龙亲口印证,此前坊间不知道。 在好莱坞失利后成龙把重心放在香港(其实也没不重视香港过,片子一直出),83年推出《A计画》后更火。后来85年《警察故事》持续火烫。这段期间也拍过《重案组》相当好看,本片其中的台湾黑道情节是来台北万华拍摄。92年《警察故事3》和93年《重案组》是连庄金马影帝。

A计画和警察故事两个系列我当年都在戏院看的,全场高燃,炸翻全场观众。重案组上映的年月份,我正好人在法国旅游没赶上,93年七月。A计画第一集最后大战罗三炮,我对戏院中如痴如醉的气氛仍有印象。警察故事首集,有一段不肖律师和成龙的法庭戏,印象也很深,这部文武戏都好看,且还包括喜剧人物骠叔(三集都好笑),全场笑歪。这些都是1980到90年代的事。

1996年成龙再闯好莱坞,这次凭借红番区爆火了,一跃成国际巨星。这片95年一月在亚洲上映,96年二月美国上映。

1999年爆发绯闻,丑闻。小龙女事件。成龙一句很糙的话遭骂翻。回顾他当年的面相、气色、造型(长发)确实有点浊气。重点不是长发而是整个人有点玩物丧志且糜烂的浊气。这次事件使他做了相当的反思和成长(03年鲁豫访谈可发现)。

04年某岛发生「两颗子弹」事件,蓝绿高度对立,成龙忍不住公开发言,表示台湾的选举是一场大笑话。此后在台湾遭绿色攻击至今。加上不到几年后有一次说香港该管一管,也挨了某派的港人骂。我个人认为台港的声音多少影响了大陆,使大陆观众开始爱批评成龙的电影没以前好。尽管这些大陆的批评声音跟政治看似无关,但仍导致观众们「不敢」太夸成龙,很想挑毛病。当然这不表示成龙的电影就不该批评,成龙确实没有昔日席卷票房的威风或者是电影不够好看了(不是整部片好看,或觉得可不进戏院或少看一两部无妨),然而我个人观察台港舆论对大陆有潜在影响力。简言之这是慕港台的风气发挥潜在影响,个人看法。2017年开始则是白左全球风潮延续至今,影响也大,使成龙成男性负面人物。

成龙是我心中的电影大师,他有点像网球大师德约科维奇虽然老了很难再夺第25冠,然而德约已经够强大了,前几天在澳网决赛饮恨,1-0后连失三盘,第四盘还缠斗到本有机会追平。成龙不断尝试推陈出新、自我突破以延续影龄,这股精神相当可佩。去年2024捕风追影好看极了。2025过家家,我目前还没机会看,超想看。

感觉成龙还可活很久,且会继续带来好作品。但我先把我看过的视频整理出来吧。我希望大家得空先看。除了成龙的成就太伟大,还希望促成一个不大可能达到的想法:透过成龙的平民气味,或许可矫正文青的脑袋。很难我知道。但仍必须尝试。2026.2月3日.

全文:大陆豆瓣平台链接(包括纪录片介绍、鲁豫两次精彩长时间专访成龙介绍)

https://www.douban.com/topic/474994399/?_spm_id=MTUwMjc4MDU3

成龙在「可凡倾听」节目曾笑谈自己是「大老粗」,但从以上这三条视频,我看他算粗中有细的人,一直在成长中涤去直男糙性,尤其前两条最值得看,这说过了。我推荐大家看。

說到成都,這好像是中國歷史上(唯一)千年來從未改名的一個城市,即使是新莽時期的改名風潮也沒有波及到,蠻神奇的

至於大陸朋友,從我在大學遇到幾個留學生,後來自己又多使用簡體中文網路,看法就沒有一般台灣人那麼極端了

大多數台灣人對大陸成見太重,而且有一種莫名其妙的優越感

最近看了一些疫情跟電詐的影片

深感中國政府相對於全球大多數政府,作為已經很接近以人為本的品德了

因為以歐美功利的角度,它根本不需要做到這樣

假如是美國,那就是藉由新冠疫情清除低端中老年人口,藉由電詐收入扶持緬北親華軍閥,只要不把國民當成人而是數字,就可以很輕鬆做出什麼都不管的態度來獲得所謂的“國家利益”

但中共面對這兩個危機,仍然強硬要求封控、研發疫苗、並對電詐園區的軍閥施壓跟制裁

雖然不能做到盡善盡美,但他們的態度是真的把國民當人看

至於大陸朋友,從我在大學遇到幾個留學生,後來自己又多使用簡體中文網路,看法就沒有一般台灣人那麼極端了

大多數台灣人對大陸成見太重,而且有一種莫名其妙的優越感

最近看了一些疫情跟電詐的影片

深感中國政府相對於全球大多數政府,作為已經很接近以人為本的品德了

因為以歐美功利的角度,它根本不需要做到這樣

假如是美國,那就是藉由新冠疫情清除低端中老年人口,藉由電詐收入扶持緬北親華軍閥,只要不把國民當成人而是數字,就可以很輕鬆做出什麼都不管的態度來獲得所謂的“國家利益”

但中共面對這兩個危機,仍然強硬要求封控、研發疫苗、並對電詐園區的軍閥施壓跟制裁

雖然不能做到盡善盡美,但他們的態度是真的把國民當人看

我的西遊記

陳真

2026.02.15.

前陣子帶小孩去成都玩,看了唐三藏出家修道寺廟,看了杜甫草堂與花徑(花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開),看了祭拜劉備與諸葛亮的廟宇,很感動,晚上嗑瓜子看茶道,看川劇吐火與變臉,逛寬窄巷,看太古里的古今交錯,看裸眼3D熊貓的壯觀。

可惜時間不夠用,都江堰、青城山、九寨溝、樂山大佛以及老子為弟子講述道德經的青羊宮等等等,只能留待下次再訪。

李白說,蜀道之難,難於上青天。如今蜀道已不難,想來就來,但祖國歸鄉路卻難於登月。

三、四年前就開始積極準備移居大陸,完全就是為了小孩。我們這一輩已無指望,但小孩與年輕人應該生長在一個開闊多元文化豐富的自由大環境,而不是浸泡在什麼藍綠白的福馬林裡頭腐爛 ,生存在漢奸歹徒所控制、每天造謠抹黑仇中反華的極端低能敗德貪婪病態且封閉的青鳥世界。

過去這三、四年來,頻訪大陸,詳加考察了許多城市,包括南京、廈門、福州、廣州、長沙、成都、上海與蘇杭等等。我一直以為我在挑城市,後來慢慢認清現實,原來是城市在挑我。一個又一個城市,給我立下各種難題,各種不可能的任務,彷彿唐三藏赴西天取經那樣艱難,差別只是在於我身邊沒有孫悟空,只能靠自己單打獨鬥,幸好江湖中仍有許多識或不識的朋友伸出援手,無奈祖國歸鄉路依然遙遠。

如果要細寫,我肯定能寫上一本西遊記。每當我以為已經克服一個個艱難時,另一個不可思議的任務馬上又隨即出現,太多關卡了。幾年來的考察與奮鬥,我已能充分體會國父十次革命失敗的心情。

面對祖國的銅牆鐵壁與重重關卡,我仍不死心,但我得承認實在太艱難,何止難於上青天。

我的西遊記,說不盡的艱難與折騰,罄竹難書。個人之艱辛,不足為外人道,但是祖國不是應該盡可能歡迎台灣人投奔自由嗎?事實上卻是設下重重關卡。我哪像個同胞?移民西方國家也沒這麼難。

後記:西遊記番外篇

比方說,小孩想就讀大陸哪個學校,沒問題,歡迎歡迎,不過你得先買所謂學區房,而且還得等待每年的學區畫分公布之後再買比較妥當,取得相關學區證明。

問題是,這裡頭有個矛盾,當學區房公布之後,距離入學就只剩幾個月,如何可能來得及?

而且,大陸買房難於上冥王星,連我這麼高薪,照樣買不起。

好吧,很多城市買不起就算了,總有些勉強買得起吧。問題是,小孩還沒畢業,我都還住在台灣,如何可能在幾個月內完成買房的所有勘查、議價與無數公證手續及取得各種複雜的證明文件,以便幫小孩在明年三月登記入學。

十年前,我從距離高雄僅僅四十幾公里的台南搬來高雄,光是兩地就來回了上百次,工作之餘,前後花了兩年時間看房子,光是在左營與鼓山區就參觀了至少五、六十個房子之後才決定購買哪個標的。

買房畢竟不是買菜,哪有可能輕易下手?尤其是在一個你根本沒待過、往往比台灣任何一個城市大上幾十倍的龐大城市,你不先待個幾年,哪知道哪些房子哪個生活區塊比較適合?貸款成數更是個問題。你我一般人手邊哪來上千萬現金?

而且,小孩初中高中待在某城市,大學很可能是在不同城市,何必硬要強迫此時買房?

不買房或買不起無妨,當然也可以租房,照樣能登記入學。不過呢,你得先實際居住一年才符合登記入學的資格,而且租房之外,家長還得有在地的工作、有社保,有一年繳稅證明才算數,而且租房加社保還是排在很後面的入學積分順位。

講到工作,那已經不是難於上青天,而是登陸火星的難度了,主要關鍵之一就是年紀,四十多歲差不多就已經是上限,有些學校直接註明35歲以下。

既然小孩讀大陸中學這麼難,那就讀台商子女學校,只要有台胞證就行,家長有房沒房有工作沒工作都沒關係。

問題是,台商學校從初三開始就一律強制住校,家長一周只能見到小孩頂多兩天,感覺像去當兵一樣,一早六點就得起來跑操場,晚上還有課業輔導,一直折騰到十點多才能就寢。有必要讓小孩這麼辛苦嗎?至少,並不是每個小孩都適合住校,家長不擔心小孩睡眠不足嗎?

我在台北讀高中,三、四點就放學了,我記得周三是一點五十分放學,謂之小周末,下課往往直奔電影院。

翹課更是家常便飯。每天踢足球打桌球的時間恐怕都比上課時間還要多得多。

不過,住校當然也有住校的巨大好處,只是不應該強迫每天一律住校。

另一個問題是,來到大陸卻還是讀台灣的教材,畢竟也是遺憾,雖然腦殘教材內容會被打馬賽克,但它似乎也沒有中國史。當然,仇中反華舔美跪日的低能教育應該也不敢太誇張,至少不會再教小孩說中國是魔鬼,是敵人,而美國是正義偉人,日本是高尚恩人。

陳真

2026.02.15.

前陣子帶小孩去成都玩,看了唐三藏出家修道寺廟,看了杜甫草堂與花徑(花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開),看了祭拜劉備與諸葛亮的廟宇,很感動,晚上嗑瓜子看茶道,看川劇吐火與變臉,逛寬窄巷,看太古里的古今交錯,看裸眼3D熊貓的壯觀。

可惜時間不夠用,都江堰、青城山、九寨溝、樂山大佛以及老子為弟子講述道德經的青羊宮等等等,只能留待下次再訪。

李白說,蜀道之難,難於上青天。如今蜀道已不難,想來就來,但祖國歸鄉路卻難於登月。

三、四年前就開始積極準備移居大陸,完全就是為了小孩。我們這一輩已無指望,但小孩與年輕人應該生長在一個開闊多元文化豐富的自由大環境,而不是浸泡在什麼藍綠白的福馬林裡頭腐爛 ,生存在漢奸歹徒所控制、每天造謠抹黑仇中反華的極端低能敗德貪婪病態且封閉的青鳥世界。

過去這三、四年來,頻訪大陸,詳加考察了許多城市,包括南京、廈門、福州、廣州、長沙、成都、上海與蘇杭等等。我一直以為我在挑城市,後來慢慢認清現實,原來是城市在挑我。一個又一個城市,給我立下各種難題,各種不可能的任務,彷彿唐三藏赴西天取經那樣艱難,差別只是在於我身邊沒有孫悟空,只能靠自己單打獨鬥,幸好江湖中仍有許多識或不識的朋友伸出援手,無奈祖國歸鄉路依然遙遠。

如果要細寫,我肯定能寫上一本西遊記。每當我以為已經克服一個個艱難時,另一個不可思議的任務馬上又隨即出現,太多關卡了。幾年來的考察與奮鬥,我已能充分體會國父十次革命失敗的心情。

面對祖國的銅牆鐵壁與重重關卡,我仍不死心,但我得承認實在太艱難,何止難於上青天。

我的西遊記,說不盡的艱難與折騰,罄竹難書。個人之艱辛,不足為外人道,但是祖國不是應該盡可能歡迎台灣人投奔自由嗎?事實上卻是設下重重關卡。我哪像個同胞?移民西方國家也沒這麼難。

後記:西遊記番外篇

比方說,小孩想就讀大陸哪個學校,沒問題,歡迎歡迎,不過你得先買所謂學區房,而且還得等待每年的學區畫分公布之後再買比較妥當,取得相關學區證明。

問題是,這裡頭有個矛盾,當學區房公布之後,距離入學就只剩幾個月,如何可能來得及?

而且,大陸買房難於上冥王星,連我這麼高薪,照樣買不起。

好吧,很多城市買不起就算了,總有些勉強買得起吧。問題是,小孩還沒畢業,我都還住在台灣,如何可能在幾個月內完成買房的所有勘查、議價與無數公證手續及取得各種複雜的證明文件,以便幫小孩在明年三月登記入學。

十年前,我從距離高雄僅僅四十幾公里的台南搬來高雄,光是兩地就來回了上百次,工作之餘,前後花了兩年時間看房子,光是在左營與鼓山區就參觀了至少五、六十個房子之後才決定購買哪個標的。

買房畢竟不是買菜,哪有可能輕易下手?尤其是在一個你根本沒待過、往往比台灣任何一個城市大上幾十倍的龐大城市,你不先待個幾年,哪知道哪些房子哪個生活區塊比較適合?貸款成數更是個問題。你我一般人手邊哪來上千萬現金?

而且,小孩初中高中待在某城市,大學很可能是在不同城市,何必硬要強迫此時買房?

不買房或買不起無妨,當然也可以租房,照樣能登記入學。不過呢,你得先實際居住一年才符合登記入學的資格,而且租房之外,家長還得有在地的工作、有社保,有一年繳稅證明才算數,而且租房加社保還是排在很後面的入學積分順位。

講到工作,那已經不是難於上青天,而是登陸火星的難度了,主要關鍵之一就是年紀,四十多歲差不多就已經是上限,有些學校直接註明35歲以下。

既然小孩讀大陸中學這麼難,那就讀台商子女學校,只要有台胞證就行,家長有房沒房有工作沒工作都沒關係。

問題是,台商學校從初三開始就一律強制住校,家長一周只能見到小孩頂多兩天,感覺像去當兵一樣,一早六點就得起來跑操場,晚上還有課業輔導,一直折騰到十點多才能就寢。有必要讓小孩這麼辛苦嗎?至少,並不是每個小孩都適合住校,家長不擔心小孩睡眠不足嗎?

我在台北讀高中,三、四點就放學了,我記得周三是一點五十分放學,謂之小周末,下課往往直奔電影院。

翹課更是家常便飯。每天踢足球打桌球的時間恐怕都比上課時間還要多得多。

不過,住校當然也有住校的巨大好處,只是不應該強迫每天一律住校。

另一個問題是,來到大陸卻還是讀台灣的教材,畢竟也是遺憾,雖然腦殘教材內容會被打馬賽克,但它似乎也沒有中國史。當然,仇中反華舔美跪日的低能教育應該也不敢太誇張,至少不會再教小孩說中國是魔鬼,是敵人,而美國是正義偉人,日本是高尚恩人。

在地球上的同一個時間地點,兩個人可以隔上上萬光年⋯⋯或許這就是為什麼我們永遠無法避免戰爭。

Анна Герман — Евгений Евтушенко «Не спеши»

https://youtu.be/xVi_yKY666w

Cupid (OT4/Twin Ver.) - LIVE IN STUDIO | FIFTY FIFTY (피프티피프티)

https://youtu.be/jgCVkQhlScc

上上一首歌的另一個版本

War Thunder - "Victory is Ours" Live Action Trailer

https://youtu.be/VTzHj-R9McA

到底是情歌還是戰歌?

Муслим Магомаев "Не спеши" (1988)

https://youtu.be/RdZMPSAKhYA

執子之手,與子偕老⋯⋯

在國外,很多人都會給自己起個歪果仁名。我也不例外,我的名字叫marcus。我有很多其他的名字,Michael、Alan、Bruce⋯⋯ 全是小時候上英語課時老師起的,可惜我從不曾真正知道為什麼他們會給我這樣的名字。

The Ting Tings - That's Not My Name (Official Video)

https://youtu.be/v1c2OfAzDTI

我只知道為什麼我給我自己起這樣的名字⋯⋯

Because I am human...

https://youtu.be/MkTCIvM3uQc

I think, ...but moreover ... I feel.

Doja Cat - Paint The Town Red (Official Video)

https://youtu.be/m4_9TFeMfJE

Paint It Black

https://youtu.be/EyYI6lLRYxM

The Tango - Scent of a Woman (4/8) Movie CLIP (1992) HD

https://youtu.be/F2zTd_YwTvo

A final scene ("Assassination Tango" 2002)

Song: Una Emoción (Orquesta de Ricardo Tanturi) - 1943

https://youtu.be/rSRquw7ywCs

...

Zotto dancing milonga at Tango Magia

https://youtu.be/_4G03HpzArc

TANGO-PASION

https://youtu.be/5E4mBoGX6Dw

從金銀價、艾波斯坦到搞事火苗⋯⋯

I just need a break... or a wingman...

Destination Unknown - Marietta

https://youtu.be/yjHChsEVyMU

最後這個影片,如果你也很好奇天空為啥這個顏色、為什麼他們要躲在客機下飛行或是為啥機尾火焰有環節⋯⋯

Oh well...

https://youtu.be/VikyxJoBF2k

有人說我像科學怪人,⋯⋯

yeah i guess i am

G-Eazy x Bebe Rexha - Me, Myself & I

https://youtu.be/bSfpSOBD30U

在國外,很重要的一件事就是入境隨俗。無論如何,都不要發怒,越是冷靜地闡述你的想法越重要。(龍燭)

先動手先輸?

Kavinsky - Nightcall "Drive"

https://youtu.be/30jrmzzgHLc

那是在有律法的前提下,有時候很羨慕青鳥黑熊⋯⋯就那麼一下下,因為他們沒見過真正的叢林(戰爭)。

Guns N' Roses - Welcome To The Jungle

https://youtu.be/o1tj2zJ2Wvg

p.s. Everybody's gonna love today ...

https://youtu.be/1K45RdE2qlk

okay... i'm gonna go now...

Анна Герман — Евгений Евтушенко «Не спеши»

https://youtu.be/xVi_yKY666w

Cupid (OT4/Twin Ver.) - LIVE IN STUDIO | FIFTY FIFTY (피프티피프티)

https://youtu.be/jgCVkQhlScc

上上一首歌的另一個版本

War Thunder - "Victory is Ours" Live Action Trailer

https://youtu.be/VTzHj-R9McA

到底是情歌還是戰歌?

Муслим Магомаев "Не спеши" (1988)

https://youtu.be/RdZMPSAKhYA

執子之手,與子偕老⋯⋯

在國外,很多人都會給自己起個歪果仁名。我也不例外,我的名字叫marcus。我有很多其他的名字,Michael、Alan、Bruce⋯⋯ 全是小時候上英語課時老師起的,可惜我從不曾真正知道為什麼他們會給我這樣的名字。

The Ting Tings - That's Not My Name (Official Video)

https://youtu.be/v1c2OfAzDTI

我只知道為什麼我給我自己起這樣的名字⋯⋯

Because I am human...

https://youtu.be/MkTCIvM3uQc

I think, ...but moreover ... I feel.

Doja Cat - Paint The Town Red (Official Video)

https://youtu.be/m4_9TFeMfJE

Paint It Black

https://youtu.be/EyYI6lLRYxM

The Tango - Scent of a Woman (4/8) Movie CLIP (1992) HD

https://youtu.be/F2zTd_YwTvo

A final scene ("Assassination Tango" 2002)

Song: Una Emoción (Orquesta de Ricardo Tanturi) - 1943

https://youtu.be/rSRquw7ywCs

...

Zotto dancing milonga at Tango Magia

https://youtu.be/_4G03HpzArc

TANGO-PASION

https://youtu.be/5E4mBoGX6Dw

從金銀價、艾波斯坦到搞事火苗⋯⋯

I just need a break... or a wingman...

Destination Unknown - Marietta

https://youtu.be/yjHChsEVyMU

最後這個影片,如果你也很好奇天空為啥這個顏色、為什麼他們要躲在客機下飛行或是為啥機尾火焰有環節⋯⋯

Oh well...

https://youtu.be/VikyxJoBF2k

有人說我像科學怪人,⋯⋯

yeah i guess i am

G-Eazy x Bebe Rexha - Me, Myself & I

https://youtu.be/bSfpSOBD30U

在國外,很重要的一件事就是入境隨俗。無論如何,都不要發怒,越是冷靜地闡述你的想法越重要。(龍燭)

先動手先輸?

Kavinsky - Nightcall "Drive"

https://youtu.be/30jrmzzgHLc

那是在有律法的前提下,有時候很羨慕青鳥黑熊⋯⋯就那麼一下下,因為他們沒見過真正的叢林(戰爭)。

Guns N' Roses - Welcome To The Jungle

https://youtu.be/o1tj2zJ2Wvg

p.s. Everybody's gonna love today ...

https://youtu.be/1K45RdE2qlk

okay... i'm gonna go now...

告台灣同胞書(154):不信公義喚不回

陳真

2026.02.12.

台灣的所謂司法,一百多年來始終就是統治者的工具,骯髒可恥。

小時候,大街小巷就連公共廁所門口都到處貼著 "消滅共匪,拯救大陸同胞" 的標語,現在很多台灣人卻希望祖國趕緊消滅人渣黨,拯救台灣同胞。這個畜生黨,真的是好話說盡,壞事做絕。

我對一些昔日同志尤其感到寒心與失望,他們明明知道這些人渣歹徒貪婪腐敗無所不貪無惡不作,徹底壞透了,卻為了權位、利益,為了某種仇中跪美舔日的荒謬偏見與意識形態,或是為了所謂人情而與人渣歹徒們同流合污,對其一切惡行根本視若無睹。

昔日同志們過去諸多理想講得滿天飛,包括什麼普世價值、反美反日、與弱勢者站在一起,或是什麼愛與非暴力等等等,其實全是自欺欺人。事實上,只要一點官位或利益,他們往往就能出賣靈魂,背叛公義。他們並不是真的在乎什麼善惡是非,甚至連基本人性應有的良善與正直似乎都能棄如敝屣。

========

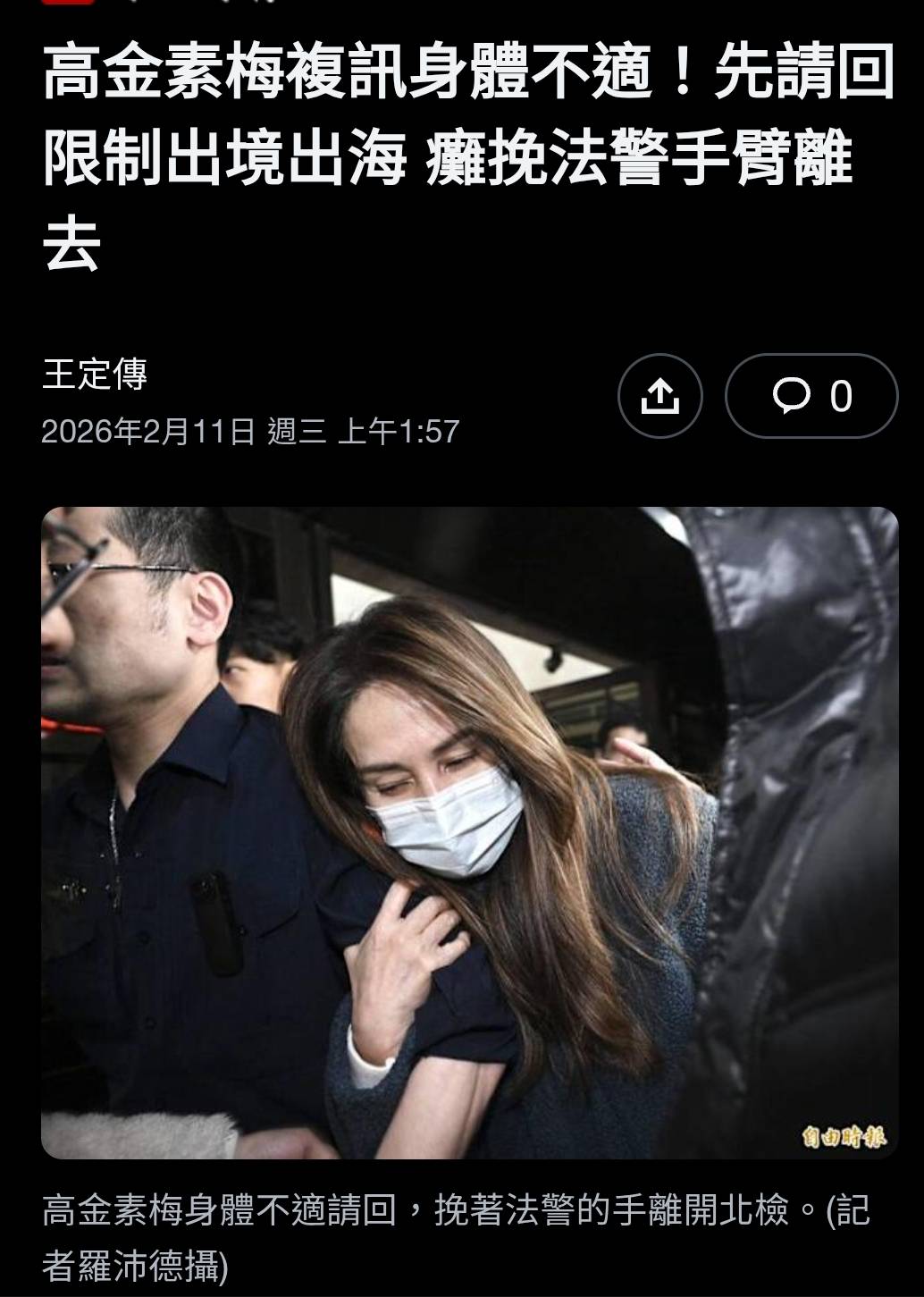

羅智強力挺高金素梅:免3大案 「莫須有」就能把岳飛辦到死

自由電子報

2026.02.12.

〔記者劉宛琳/台北報導〕無黨籍立委高金素梅涉助理費等案遭檢調偵辦,在移送北檢後突然身體不適送醫。對此,國民黨立委羅智強表示,看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸,身體不適、緊急送醫,他心中只有萬千的不捨與心痛。羅智強請高金素梅務必保重身體,大家都會是她最堅定的後盾。

國內

羅智強力挺高金素梅:免3大案 「莫須有」就能把岳飛辦到死

自由電子報

更新於 3小時前 • 發布於 3小時前

國民黨立委羅智強力挺無黨籍立委高金素梅。(資料照,取自羅智強臉書)

國民黨立委羅智強力挺無黨籍立委高金素梅。(資料照,取自羅智強臉書)

〔記者劉宛琳/台北報導〕無黨籍立委高金素梅涉助理費等案遭檢調偵辦,在移送北檢後突然身體不適送醫。對此,國民黨立委羅智強表示,看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸,身體不適、緊急送醫,他心中只有萬千的不捨與心痛。羅智強請高金素梅務必保重身體,大家都會是她最堅定的後盾。

廣告(請繼續閱讀本文)

羅智強表示,這兩年,外界總看到高金素梅站在制衡的最前線,勇敢、強悍、毫不退讓。但身為國會同事,他看到的,是一個拖著病體,仍然堅守崗位發言、投票的人。她是原住民立委,她的選區不是一個縣市,而是「全國」,還是多數是交通艱困的高山部落;她全台奔波,幾乎每一個部落,都有她親自服務的足跡。

羅智強說,也正因如此,她的身體,早已長期透支。但高金素梅責任心極重、使命感極強,即使身體撐不住,仍然選擇站在第一線、火線,一仗一仗地打。

羅智強表示,賴清德總統要辦高金素梅,根本不需要什麼「三大案」,三個字就夠了,「莫須有」。這三個字,可以把岳飛辦到死,還會擔心斬不了高金素梅嗎?

陳真

2026.02.12.

台灣的所謂司法,一百多年來始終就是統治者的工具,骯髒可恥。

小時候,大街小巷就連公共廁所門口都到處貼著 "消滅共匪,拯救大陸同胞" 的標語,現在很多台灣人卻希望祖國趕緊消滅人渣黨,拯救台灣同胞。這個畜生黨,真的是好話說盡,壞事做絕。

我對一些昔日同志尤其感到寒心與失望,他們明明知道這些人渣歹徒貪婪腐敗無所不貪無惡不作,徹底壞透了,卻為了權位、利益,為了某種仇中跪美舔日的荒謬偏見與意識形態,或是為了所謂人情而與人渣歹徒們同流合污,對其一切惡行根本視若無睹。

昔日同志們過去諸多理想講得滿天飛,包括什麼普世價值、反美反日、與弱勢者站在一起,或是什麼愛與非暴力等等等,其實全是自欺欺人。事實上,只要一點官位或利益,他們往往就能出賣靈魂,背叛公義。他們並不是真的在乎什麼善惡是非,甚至連基本人性應有的良善與正直似乎都能棄如敝屣。

========

羅智強力挺高金素梅:免3大案 「莫須有」就能把岳飛辦到死

自由電子報

2026.02.12.

〔記者劉宛琳/台北報導〕無黨籍立委高金素梅涉助理費等案遭檢調偵辦,在移送北檢後突然身體不適送醫。對此,國民黨立委羅智強表示,看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸,身體不適、緊急送醫,他心中只有萬千的不捨與心痛。羅智強請高金素梅務必保重身體,大家都會是她最堅定的後盾。

國內

羅智強力挺高金素梅:免3大案 「莫須有」就能把岳飛辦到死

自由電子報

更新於 3小時前 • 發布於 3小時前

國民黨立委羅智強力挺無黨籍立委高金素梅。(資料照,取自羅智強臉書)

國民黨立委羅智強力挺無黨籍立委高金素梅。(資料照,取自羅智強臉書)

〔記者劉宛琳/台北報導〕無黨籍立委高金素梅涉助理費等案遭檢調偵辦,在移送北檢後突然身體不適送醫。對此,國民黨立委羅智強表示,看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸,身體不適、緊急送醫,他心中只有萬千的不捨與心痛。羅智強請高金素梅務必保重身體,大家都會是她最堅定的後盾。

廣告(請繼續閱讀本文)

羅智強表示,這兩年,外界總看到高金素梅站在制衡的最前線,勇敢、強悍、毫不退讓。但身為國會同事,他看到的,是一個拖著病體,仍然堅守崗位發言、投票的人。她是原住民立委,她的選區不是一個縣市,而是「全國」,還是多數是交通艱困的高山部落;她全台奔波,幾乎每一個部落,都有她親自服務的足跡。

羅智強說,也正因如此,她的身體,早已長期透支。但高金素梅責任心極重、使命感極強,即使身體撐不住,仍然選擇站在第一線、火線,一仗一仗地打。

羅智強表示,賴清德總統要辦高金素梅,根本不需要什麼「三大案」,三個字就夠了,「莫須有」。這三個字,可以把岳飛辦到死,還會擔心斬不了高金素梅嗎?

高金素梅住處、辦公室今遭搜 最後公開嗆聲:AIT「當台人傻子」

中天新聞

王鼎鈞

2026年2月10日

高金素梅近期最受關注的舉動,莫過於在今年1月23日發布的影片中,公開槓上美國在台協會(AIT)處長谷立言。針對谷立言所言「自由不是免費的」,高金素梅痛批美國政府見錢眼開,質疑1.25兆元的軍購案是在對台灣「軟土深掘」,直言:「谷立言先生,您當台灣人都是傻子嗎?」 該影片隨後在社群平台上引發熱烈討論。

中天新聞

王鼎鈞

2026年2月10日

高金素梅近期最受關注的舉動,莫過於在今年1月23日發布的影片中,公開槓上美國在台協會(AIT)處長谷立言。針對谷立言所言「自由不是免費的」,高金素梅痛批美國政府見錢眼開,質疑1.25兆元的軍購案是在對台灣「軟土深掘」,直言:「谷立言先生,您當台灣人都是傻子嗎?」 該影片隨後在社群平台上引發熱烈討論。

告兩岸同胞書(48):喪鐘為誰而鳴?

陳真

2026.02.11.

人渣黨那些無恥台奸、全世界最骯髒貪婪的罪犯歹徒,竟然以貪污及危害國安罪名搜索全台灣最好、最正直清廉、最有勇氣的政治人物--高金素梅。

人渣黨當年為了貪污撈錢,硬是瘋狂阻擋疫苗進口,炒作根本不合格的 "高端" 公司股票,就連口罩及快篩試劑等等等,居然統統變成人渣們謀財害命的撈錢工具,荒謬行徑,無法無天,毫無人性。

當年,一些人挺身而出,想辦法為大家找口罩及試劑和疫苗,高金素梅幫大家從大陸募集快篩,這是人民英雄,人渣黨卻居然以國安罪名要逮捕她。

對於這個萬惡不赦的畜生黨,我沒什麼好說的,只期待基本正義的早日到來。

在美國策動與協助下,日本軍國主義復辟的失速列車已然啟動,島內這群畜生也必然會加大整肅異己的手段。黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴,喪鐘為誰而鳴?

陳真

2026.02.11.

人渣黨那些無恥台奸、全世界最骯髒貪婪的罪犯歹徒,竟然以貪污及危害國安罪名搜索全台灣最好、最正直清廉、最有勇氣的政治人物--高金素梅。

人渣黨當年為了貪污撈錢,硬是瘋狂阻擋疫苗進口,炒作根本不合格的 "高端" 公司股票,就連口罩及快篩試劑等等等,居然統統變成人渣們謀財害命的撈錢工具,荒謬行徑,無法無天,毫無人性。

當年,一些人挺身而出,想辦法為大家找口罩及試劑和疫苗,高金素梅幫大家從大陸募集快篩,這是人民英雄,人渣黨卻居然以國安罪名要逮捕她。

對於這個萬惡不赦的畜生黨,我沒什麼好說的,只期待基本正義的早日到來。

在美國策動與協助下,日本軍國主義復辟的失速列車已然啟動,島內這群畜生也必然會加大整肅異己的手段。黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴,喪鐘為誰而鳴?

告兩岸同胞書(47):林宅血案就是我家的事

陳真

2026.02.09.

我平常不主動看台灣新聞,但是因為突然有一些朋友紛紛也寫信來問我林宅滅門血案的真相,我很納悶,林宅血案已經發生46年,怎麼突然有人來問我真相?我剛剛查看了新聞,才知道它因為某部電影而突然被關注。

林宅血案就是蔣經國下令情治單位透過黑道(竹聯幫?)所幹。這個用肚臍想也知道。

關於林義雄,關於林宅血案,四十幾年來我寫了幾百萬字,可以這麼說,如果不是因為林義雄,如果不是因為這樁泯滅人性的滅門血案,我不會在我未滿20歲就成為一個黨外的亡命份子。

雖然寫了數百萬字,但我不想湊熱鬧,為什麼呢?原因有三:

第一,因為我學聰明了,我知道政治絕無偶然這回事。一個事情突然這樣或那樣,絕非偶然,背後肯定又有什麼政治算計在裡頭。

第二,更重要的是:目前市面上那些 "義憤填膺"、"義正詞嚴" 為林宅血案發聲的綠色人渣們,當年全是美國撐腰的法西斯蔣家王朝的幫兇。這些畜生,真的是無恥到爆,不管怎麼改朝換代,他們永遠緊密地站在不義的一方,作惡多端。

至於那些始終是藍營的忠黨愛國者,則是無知腦殘,他們根本不想知道他們所擁護的蔣家及舊黨國,其實就跟時下的民進黨根本沒有兩樣,全是美國所豢養的法西斯政黨,全是反中傀儡殖民政權,差別只是在於前者反共,醜化中國共產黨,後者連中國人也一起仇視及污衊抹黑。

前者以 "大中國" 血滴子迫害數十萬台灣人,醜化台灣人及其一切文化,後者則是扛著所謂 "愛台灣" 的法西斯武器,整肅異己,醜化大陸人及其一切文化。

第三,就如陳定南曾經跟我說,如果不是因為林宅血案,他不會棄商從政。我也一樣,我只是個書呆子,一生熱愛的無非就是藝術及思考與研究,若非林宅血案,我不會成為政治亡命份子,不會付出同樣家破人亡的慘烈代價,不會一生飽受折磨與誤解,至今仍然飽受污衊抹黑與打壓。事實上,林宅血案不只是林家的事,同樣也是 "我家的事"。

對我來說,歷史不是歷史,而是我家的事。四十幾年了,我從一個十八歲少年步入晚年,一個飽受折磨血淚斑斑的人,不會真的喜歡去談論一己痛苦。

我寫過一篇文章,叫做 "維根斯坦與梅艷芳",我覺得,我的一生,千言萬語,幾乎可以全部概括在那篇文章裡頭。生前寂寞的人,死後就不寂寞了。生前飄泊的人,最後也都會找到他們永遠的家。

陳真

2026.02.09.

我平常不主動看台灣新聞,但是因為突然有一些朋友紛紛也寫信來問我林宅滅門血案的真相,我很納悶,林宅血案已經發生46年,怎麼突然有人來問我真相?我剛剛查看了新聞,才知道它因為某部電影而突然被關注。

林宅血案就是蔣經國下令情治單位透過黑道(竹聯幫?)所幹。這個用肚臍想也知道。

關於林義雄,關於林宅血案,四十幾年來我寫了幾百萬字,可以這麼說,如果不是因為林義雄,如果不是因為這樁泯滅人性的滅門血案,我不會在我未滿20歲就成為一個黨外的亡命份子。

雖然寫了數百萬字,但我不想湊熱鬧,為什麼呢?原因有三:

第一,因為我學聰明了,我知道政治絕無偶然這回事。一個事情突然這樣或那樣,絕非偶然,背後肯定又有什麼政治算計在裡頭。

第二,更重要的是:目前市面上那些 "義憤填膺"、"義正詞嚴" 為林宅血案發聲的綠色人渣們,當年全是美國撐腰的法西斯蔣家王朝的幫兇。這些畜生,真的是無恥到爆,不管怎麼改朝換代,他們永遠緊密地站在不義的一方,作惡多端。

至於那些始終是藍營的忠黨愛國者,則是無知腦殘,他們根本不想知道他們所擁護的蔣家及舊黨國,其實就跟時下的民進黨根本沒有兩樣,全是美國所豢養的法西斯政黨,全是反中傀儡殖民政權,差別只是在於前者反共,醜化中國共產黨,後者連中國人也一起仇視及污衊抹黑。

前者以 "大中國" 血滴子迫害數十萬台灣人,醜化台灣人及其一切文化,後者則是扛著所謂 "愛台灣" 的法西斯武器,整肅異己,醜化大陸人及其一切文化。

第三,就如陳定南曾經跟我說,如果不是因為林宅血案,他不會棄商從政。我也一樣,我只是個書呆子,一生熱愛的無非就是藝術及思考與研究,若非林宅血案,我不會成為政治亡命份子,不會付出同樣家破人亡的慘烈代價,不會一生飽受折磨與誤解,至今仍然飽受污衊抹黑與打壓。事實上,林宅血案不只是林家的事,同樣也是 "我家的事"。

對我來說,歷史不是歷史,而是我家的事。四十幾年了,我從一個十八歲少年步入晚年,一個飽受折磨血淚斑斑的人,不會真的喜歡去談論一己痛苦。

我寫過一篇文章,叫做 "維根斯坦與梅艷芳",我覺得,我的一生,千言萬語,幾乎可以全部概括在那篇文章裡頭。生前寂寞的人,死後就不寂寞了。生前飄泊的人,最後也都會找到他們永遠的家。

跟鳥說話的人

陳真

2026.02.08.

志鴻好,我不知道問題點在哪?應該這麼說,必須得針對某個說法,我才能知道我有沒有什麼意見。

我對說故事只有一個想法,就是把故事說好。文以載道也好,無想無念也罷,故事本身無好壞,只有講得好不好的問題。

至於是否詢問過林宅血案的當事人,那就是他們自己要去處理的事了。林義雄是公眾人物,也許拍攝方認為無須授權。

如果不是公眾人物,道義上就應授權。就像我自己,什麼人物也不是,別人把我寫成小說寫成詩寫成八卦或直接抹黑造謠,幾時有人來問過我能不能授權?

林義雄很大牌,家喻戶曉,大家怕他,所以爭議就大。不過,主要是導演及製片方可能不夠綠,不夠政治正確,也許才是爭議所在。我只是猜測,畢竟我不關心這事。

總之,說故事的唯一要求就是把故事說好,說得美,而不是說得正確,更不是政治正確。

我心裡也有個故事,長年揮之不去,思之泫然:

維根斯坦曾經在愛爾蘭一個非常偏僻的鄉下前後待了十幾年,他最重要的一本死後兩年才出版的書--Philosophical Investigations就是在愛爾蘭完成,不過這不是重點。

重點是,他離群索居,常常一個人在海邊看海鳥。為了了解那些鳥,他還託人寄來一本鳥類圖鑑。當地人看他很古怪,老待在海邊跟小鳥講話,所以給他娶了個綽號叫做 "跟鳥說話的人"。

我知道維根斯坦那十幾年的時間日子不好過,尤其當他還在劍橋教書那段期間,十分憂鬱。後來,斷然辭去教職,定居愛爾蘭,經濟斷炊,幾乎全靠朋友接濟。

他的憂鬱是長在骨子裡的。一個人之所以會這樣或那樣,我覺得大半是來自基因,而非後天養成,否則我連自身都無法解釋為什麼我會從小就對一些在旁人看起來根本無關緊要的事起惆悵。我也想好好生活,向上提升,但骨子裡卻有個喜歡扯後腿的調皮小精靈偏要拖著我朝著某個自毀的方向走。

算命先生說,根據紫微斗數,我這命格叫做日月反背,套句維根斯坦的話,這叫做self revocation,自我否定,自我毀滅。齊克果畢生推崇這樣的 "德行",說是智慧的開端,但我寧可不要這種智慧,我只想跟大家一樣過正常生活。

話說維根斯坦,我猜他辭去教職後定居在愛爾蘭的那些年心裡是比較愉快的。其實不是猜,而是感覺,從他的字裡行間以及一些來自當年友人、學生或當地人的敘述,至少那些年他過得很平靜。當地人說他很怪,但也說他十分友善。

他住的那棟房子,屬於他的一位摯友,是個精神科醫生、同時也是維根斯坦的學生Maurice O'Connor Drury的哥哥所有。Drury熱愛哲學,不喜歡臨床工作,維根斯坦卻相反,晚年費盡心思申請醫學院,想當精神科醫生,可是沒有學校願意讓他入學。

維根斯坦過世前幾年,可能因為生病、罹癌又回到劍橋。死後,愛爾蘭的房子荒廢了,當地人也逐漸遺忘了那個跟鳥說話的親切怪人。直到多年後有一天,有人繼承了這棟房子,派人來打掃,清理之際,從屋簷飄下一塊紙片,是封信的一角,上面寫著:"親愛的維根斯坦"。

陳真

2026.02.08.

志鴻好,我不知道問題點在哪?應該這麼說,必須得針對某個說法,我才能知道我有沒有什麼意見。

我對說故事只有一個想法,就是把故事說好。文以載道也好,無想無念也罷,故事本身無好壞,只有講得好不好的問題。

至於是否詢問過林宅血案的當事人,那就是他們自己要去處理的事了。林義雄是公眾人物,也許拍攝方認為無須授權。

如果不是公眾人物,道義上就應授權。就像我自己,什麼人物也不是,別人把我寫成小說寫成詩寫成八卦或直接抹黑造謠,幾時有人來問過我能不能授權?

林義雄很大牌,家喻戶曉,大家怕他,所以爭議就大。不過,主要是導演及製片方可能不夠綠,不夠政治正確,也許才是爭議所在。我只是猜測,畢竟我不關心這事。

總之,說故事的唯一要求就是把故事說好,說得美,而不是說得正確,更不是政治正確。

我心裡也有個故事,長年揮之不去,思之泫然:

維根斯坦曾經在愛爾蘭一個非常偏僻的鄉下前後待了十幾年,他最重要的一本死後兩年才出版的書--Philosophical Investigations就是在愛爾蘭完成,不過這不是重點。

重點是,他離群索居,常常一個人在海邊看海鳥。為了了解那些鳥,他還託人寄來一本鳥類圖鑑。當地人看他很古怪,老待在海邊跟小鳥講話,所以給他娶了個綽號叫做 "跟鳥說話的人"。

我知道維根斯坦那十幾年的時間日子不好過,尤其當他還在劍橋教書那段期間,十分憂鬱。後來,斷然辭去教職,定居愛爾蘭,經濟斷炊,幾乎全靠朋友接濟。

他的憂鬱是長在骨子裡的。一個人之所以會這樣或那樣,我覺得大半是來自基因,而非後天養成,否則我連自身都無法解釋為什麼我會從小就對一些在旁人看起來根本無關緊要的事起惆悵。我也想好好生活,向上提升,但骨子裡卻有個喜歡扯後腿的調皮小精靈偏要拖著我朝著某個自毀的方向走。

算命先生說,根據紫微斗數,我這命格叫做日月反背,套句維根斯坦的話,這叫做self revocation,自我否定,自我毀滅。齊克果畢生推崇這樣的 "德行",說是智慧的開端,但我寧可不要這種智慧,我只想跟大家一樣過正常生活。

話說維根斯坦,我猜他辭去教職後定居在愛爾蘭的那些年心裡是比較愉快的。其實不是猜,而是感覺,從他的字裡行間以及一些來自當年友人、學生或當地人的敘述,至少那些年他過得很平靜。當地人說他很怪,但也說他十分友善。

他住的那棟房子,屬於他的一位摯友,是個精神科醫生、同時也是維根斯坦的學生Maurice O'Connor Drury的哥哥所有。Drury熱愛哲學,不喜歡臨床工作,維根斯坦卻相反,晚年費盡心思申請醫學院,想當精神科醫生,可是沒有學校願意讓他入學。

維根斯坦過世前幾年,可能因為生病、罹癌又回到劍橋。死後,愛爾蘭的房子荒廢了,當地人也逐漸遺忘了那個跟鳥說話的親切怪人。直到多年後有一天,有人繼承了這棟房子,派人來打掃,清理之際,從屋簷飄下一塊紙片,是封信的一角,上面寫著:"親愛的維根斯坦"。

傳美計畫6300億對台軍售案 金融時報:中方警告恐危及4月川習會

FTNN新聞網

2026年2月7日

[FTNN新聞網]記者張書翰/綜合報導

根據英國《金融時報》引述相關人士消息,美國繼去年12月公布111億美元(約新台幣3506.49億元)的對台軍售案後,近期正在規劃新一波可能達到200億美元的軍售案,除了愛國者飛彈系統外,也包含NASAMS(國家先進地對空飛彈系統)與另兩套武器系統;不過也有消息稱該軍售項目與金額仍未定案,或將與12月的軍售規模相當。若這波軍售定案,將成為川普2.0時代對台灣的第3波軍售。

《金融時報》引述消息人士說法指出,北京方面已就此向美國表達嚴正立場,更向美國表示,該軍售案可能將會危及美國總統川普(Donald Trump)4月將進行的訪中行程以及川習會。不過也有美方官員認為中國僅是表達立場,而不會真的取消川普的中國行。

FTNN新聞網

2026年2月7日

[FTNN新聞網]記者張書翰/綜合報導

根據英國《金融時報》引述相關人士消息,美國繼去年12月公布111億美元(約新台幣3506.49億元)的對台軍售案後,近期正在規劃新一波可能達到200億美元的軍售案,除了愛國者飛彈系統外,也包含NASAMS(國家先進地對空飛彈系統)與另兩套武器系統;不過也有消息稱該軍售項目與金額仍未定案,或將與12月的軍售規模相當。若這波軍售定案,將成為川普2.0時代對台灣的第3波軍售。

《金融時報》引述消息人士說法指出,北京方面已就此向美國表達嚴正立場,更向美國表示,該軍售案可能將會危及美國總統川普(Donald Trump)4月將進行的訪中行程以及川習會。不過也有美方官員認為中國僅是表達立場,而不會真的取消川普的中國行。

兩岸議和團 © 2022 - 2026